Modelización funcional de la estructura demográfica de la provincia de León

Máster en Estadística para la Ciencia de Datos

2024-2025

Trabajo Fin de Máster. Raúl Rodríguez García - Ana Arribas Gil

Madrid, septiembre de 2025

Dedicatoria

Quiero expresar mi agradecimiento a Ana Arribas, mi tutora, por apoyarme con la idea y formar parte de este proyecto. A mis padres, hermana, abuela, novia y amigos por su constante apoyo incondicional.

También quiero que este trabajo sea una reafirmación del futuro de León y una posible contribución a su desarrollo y progreso.

1. Introducción

1.1 Motivación

Tras muchos años, la estructura de la economía y la demografía españolas ha cambiado. Cada región ha seguido un camino específico y sus desarrollos han sido divergentes. Las regiones costeras han desarrollado economías basadas en el turismo, el comercio y la industria, mientras que las del interior se han estancado en gran medida, con solo algunas excepciones. Este modelo, desarrollado a mediados del siglo XX, provocó el conocido éxodo rural. En León, provincia del interior de España, las consecuencias fueron profundas, con una emigración significativa.

Posteriormente, otros problemas han agravado los desafíos de la provincia, como el declive industrial, marcado por el colapso de la minería, el cierre de centrales térmicas y la reubicación de fábricas y empresas. Además, la reestructuración regional integró la provincia en una región más amplia llamada Castilla y León, aumentando la centralización hacia Madrid y creando una nueva centralización administrativa en torno a Valladolid, contrariamente a la opinión predominante de la población local.

Hoy en día, la combinación de estos problemas ha generado importantes desafíos económicos y demográficos. Estas tendencias están transformando la provincia en una zona periférica centrada en la exportación de recursos, como la energía y la formación profesional, en lugar de impulsar el desarrollo local.

Por esta razón, estudiar la dinámica de diversos datos socioeconómicos mediante técnicas estadísticas es un enfoque sumamente útil y eficaz para identificar tendencias, descubrir las causas profundas de los problemas y proponer posibles soluciones, o al menos, presentar la situación con claridad a las instituciones que pueden utilizar los hallazgos para implementar soluciones reales basadas en datos.

Mi motivación personal surge de un profundo sentido de urgencia respecto a la situación actual y del deseo de sentar las bases para futuras investigaciones en desarrollo regional. Mi objetivo es aprovechar las metodologías científicas como aliados indispensables para tomar decisiones informadas y eficaces.

En este contexto, uno de los efectos más inmediatos del declive económico es el envejecimiento y la despoblación de la población. Como se analizará, el caso de la demografía¹ es una de las áreas más analizadas dentro de los indicadores socioeconómicos. Por lo tanto, el análisis se centrará en esta área específica, utilizando métodos estadísticos aplicados a datos demográficos.

Más específicamente, el análisis se centrará en la provincia de León. Con una superficie de 15.581 km² y una población de 447.802 habitantes en 2024, León presenta una densidad de población de 28,74 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por debajo de la media nacional de aproximadamente 97 habitantes por km². León forma parte de una zona demográfica más amplia, comúnmente conocida como la España Vaciada. Esta situación requiere una evaluación cuidadosa para identificar posibles soluciones, y el análisis estadístico desempeña un papel fundamental en dicho proceso.

1.2 Análisis demográfico

El análisis demográfico es esencial para comprender la dinámica social, económica y política. El tamaño total de la población proporciona información sobre las necesidades de recursos, el potencial económico y las comparaciones regionales. La distribución por edad destaca desafíos como el envejecimiento de la población o las oportunidades para una fuerza laboral joven, lo que ayuda a adaptar las políticas. El desglose de los datos por municipios revela disparidades regionales, tendencias de urbanización y necesidades de desarrollo local. Este análisis detallado fundamenta la planificación de infraestructuras, servicios públicos y estrategias económicas, garantizando intervenciones específicas y eficaces para mejorar el bienestar social general.

Si bien otros análisis relativos, como la densidad de población, también son valiosos, son menos pertinentes en este contexto debido al enfoque específico del estudio en la provincia de León.

Las características demográficas de la región son bien conocidas: una densidad de población generalmente baja con pocas áreas altamente concentradas y un paisaje predominantemente escasamente poblado. Esta investigación tiene como objetivo examinar la distribución de la población por edad en los municipios. El objetivo es identificar tendencias, cambios en la distribución, medidas de tendencia central y dispersión, y detectar valores atípicos y conglomerados a nivel municipal. Además, se emplean diversas técnicas estadísticas para explorar los datos exhaustivamente y extraer información significativa para su interpretación.

En este contexto, es importante situar la situación demográfica general de España. Según el INE, la densidad de población media supera los 97 habitantes por kilómetro cuadrado [4]; sin embargo, esta medida no refleja con precisión la variación en la distribución de la población entre provincias. Como se ilustra en la Figura 1.1, la densidad de población difiere notablemente entre provincias. El patrón más llamativo es la alta densidad en la costa y en Madrid, en contraste con la baja densidad en las regiones del interior.

![Figura 1.1. Densidad de población por provincias en España en 2022. Fuente: IGN-INE [4]](https://www.laregionleonesa.com/uploads/images/202509/image_870x_68d412b4979e6.webp)

Figura 1.1. Densidad de población por provincias en España en 2022. Fuente: IGN-INE [4]

Cabe destacar también que el contexto europeo en su conjunto refleja un claro patrón de envejecimiento.

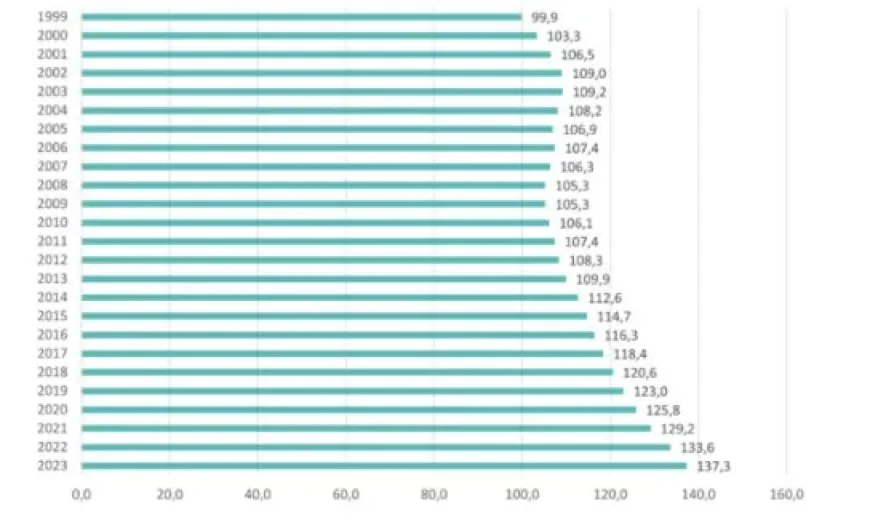

En el caso español, esto se hace especialmente evidente al examinar la tasa de envejecimiento (que mide el número de personas mayores de 64 años en relación con el número de jóvenes menores de 16) [6]. Esta tasa revela una tendencia sostenida al envejecimiento de la población, ya que ha aumentado de forma constante a lo largo del tiempo, como se muestra en la Figura 1.2. En 2023, la tasa alcanzó 137,3, lo que significa que había 137,3 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años.

Figuras 1.2. Envejecimiento de la población en España según la tasa de envejecimiento (1999-2023). Fuente: Fundación Adecco [7].

1.3. Objetivo del estudio

El uso de métodos estadísticos para analizar los cambios temporales y el comportamiento actual de los datos

es un enfoque valioso que ayuda a identificar patrones y a tomar medidas para abordar o corregir situaciones específicas. En este contexto, los resultados y las conclusiones extraídas son útiles para las instituciones que buscan comprender y gestionar la situación demográfica. Con este conocimiento, se pueden implementar políticas públicas para revertir las tendencias negativas o para responder adecuadamente a las diversas necesidades locales.

Por estas razones, el objetivo principal de este estudio es analizar el comportamiento demográfico a nivel municipal en la provincia de León y extraer conclusiones que puedan servir de base para soluciones prácticas en el mundo real.

Para alcanzar este objetivo, se están llevando a cabo varios objetivos específicos:

• Obtener una comprensión general de la situación demográfica mediante el análisis de datos brutos mediante representaciones gráficas y espaciales.

• Reducir la complejidad de las pirámides de población mediante el análisis funcional de datos, filtrando así los valores extremos no representativos.

• Buscar patrones en la distribución poblacional de los diferentes municipios para comprender si existen perfiles demográficos diferenciados. • Identificar posibles valores atípicos en la estructura poblacional actual de cada municipio.

• Establecer una clasificación de municipios según el tamaño de la población en 2024 y criterios geográficos.

• Investigar la existencia de subgrupos homogéneos tanto dentro de cada clasificación predefinida como en todos los municipios mediante técnicas de agrupamiento con datos de población de 2024.

• Extraer conclusiones que proporcionen una perspectiva más clara de la dinámica demográfica de la provincia de León.

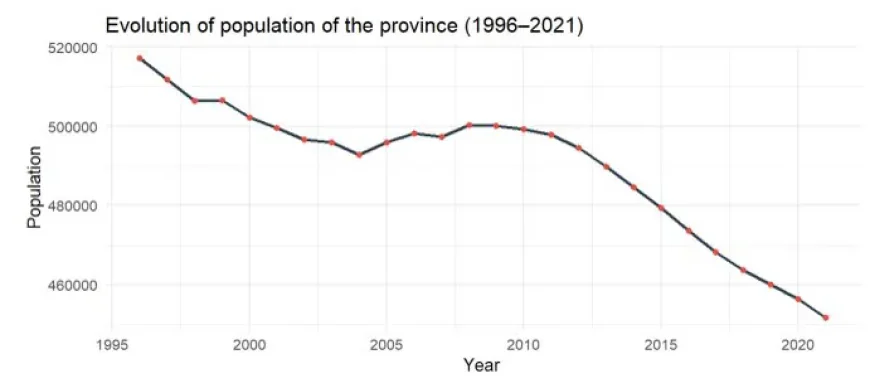

Partimos de la premisa de un reto demográfico: la despoblación en la provincia (como se puede observar en el punto 1.3 con datos del INE [8]), y buscamos comprender sus diferentes componentes identificando diferentes patrones, qué ocurrirá si las tendencias actuales continúan y cómo se puede abordar.

Fig. 1.3. Evolución de la población total de León. Fuente: elaboración propia con datos de la ONE (1996-2021).

1.4. Cronograma

Los diversos procedimientos necesarios para el desarrollo de la tesis de maestría se resumen en la siguiente tabla, presentados cronológicamente (según la fecha de inicio) junto con la duración de cada tarea. El trabajo comenzó en abril y continúa hasta el 12 de septiembre de 2025.

Este enfoque permite un seguimiento eficaz del avance del proyecto y facilita una distribución equilibrada del trabajo en todas sus fases. La duración se refiere a los días hábiles efectivos, mientras que el período entre la fecha de inicio y la fecha de finalización indica la duración total del proceso.

Cronograma del Proyecto

| # | Tarea | Duración | Inicio | Fin |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Adquisición, limpieza y preprocesamiento de datos | 30 días | 02/04/2025 | 12/05/2025 |

| 2 | Revisión bibliográfica sobre análisis funcional de datos | 15 días | 29/04/2025 | 28/05/2025 |

| 3 | Evaluación de medidas de profundidad funcional y comparación entre pirámides poblacionales | 18 días | 13/05/2025 | 31/05/2025 |

| 4 | Detección de valores atípicos | 10 días | 01/06/2025 | 10/06/2025 |

| 5 | Métodos de agrupamiento (clustering) | 12 días | 11/06/2025 | 22/06/2025 |

| 6 | Redacción de la tesis | 24 días | 30/06/2025 | 23/07/2025 |

| 7 | Revisión final, correcciones y entrega | 16 días | 28/07/2025 | 12/09/2025 |

2. METODOLOGÍA

2.1. Características de los datos

Para realizar el análisis, se utilizaron conjuntos de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y su estructura resulta muy interesante para el trabajo que se va a realizar, que se explicará a continuación:

1. Análisis para cada municipio de la provincia de León (211 municipios).

2. Considerando la población en 2003 y 2024.

3. Calculando la edad de la población año por año, de 0 a 100 o más (101 edades).

4. Dividiendo entre hombres y mujeres (y considerando también la población total) (2 por género y total).

Por lo tanto, la unidad de medida del análisis es la población (número de personas) para cualquier combinación de las 4 variables. Con estas variables (municipio, sexo, edad y año), el producto cartesiano de todos sus posibles valores arroja 127.866 combinaciones únicas, que corresponden al número total de observaciones. Denotemos xi(t) como el valor de la población en cada i-ésimo municipio para la edad t ∈ [0 − 100+], i = 1, ..., N para un solo año. Cada año se observa una muestra x1, ..., xN.

En este estudio, cada pirámide poblacional se trata como una variable aleatoria funcional, observada discretamente a cada edad y de forma continua a lo largo del tiempo. En otras palabras, en lugar de considerar recuentos o tasas aislados, analizamos toda la distribución por edad como una entidad única que varía de un año a otro. Este enfoque, naturalmente, enmarca los datos como una serie de observaciones funcionales, lo que nos permite capturar tanto la estructura de la población por edad como su evolución temporal. Esta perspectiva sienta las bases de la metodología de análisis de datos funcional que se presenta en la siguiente sección, destacando la continuidad e interdependencia inherentes a los procesos demográficos.

El INE divide los datos en diferentes conjuntos de datos debido a algunos cambios estructurales en su organización. Por esta razón, los datos de 2003 se encuentran en el Padrón [9], y ahora el análisis se realiza a través del Censo de Población Continua, por lo que los datos de 2024 también están disponibles [10].

Como se explicará más adelante, se crearon grupos de municipios con poblaciones totales similares para permitir un análisis y una comparación más precisos de las pirámides de población. Esta agrupación ad hoc predefinida se implementará y posteriormente se comparará con un enfoque de clustering basado en el algoritmo k-means.

6

El código desarrollado para llevar a cabo este trabajo está disponible en el siguiente repositorio de GitHub [11].

2.2. Fundamentos teóricos de los métodos utilizados

En primer lugar, definamos qué son los datos funcionales: son observaciones que pueden considerarse naturalmente como funciones en un dominio continuo, en lugar de como mediciones independientes discretas. En otras palabras, cada observación es una curva, superficie o función más general, y el principal objeto de interés es la función en sí misma, más que sus valores muestreados individuales. Los datos funcionales suelen registrarse de forma discreta, pero se tratan como realizaciones de un proceso continuo subyacente. Este marco permite analizar la forma, las tendencias y la dinámica de las funciones, teniendo en cuenta tanto la dependencia en el dominio como la posible variabilidad entre las observaciones. [12].

2.2.1. Suavizado de datos funcionales

En este caso, los datos consisten en observaciones discretas (antigüedad) para cada municipio. Como era de esperar, se aplica un enfoque de análisis de datos funcionales para suavizar estos puntos de datos discretos y representarlos como curvas continuas. La siguiente sección ofrece una explicación detallada de la metodología utilizada para lograr esta transformación.

Cada municipio está representado por una curva por año (2003 y 2024 para las pirámides de población y 2024 para el resto del análisis). Estas curvas se construyen suavizando puntos de datos discretos específicos por edad para cada municipio y año. Por lo tanto, la evolución de la distribución por edad en cada municipio a lo largo del período de estudio es visible al comparar las pirámides de población.

Se deben definir algunas propiedades antes de aplicar el suavizado, como se puede observar en [12], [13], [14] y [15], comenzando por el hecho de que los datos observados son puntos discretos que se tratarán como variables aleatorias funcionales continuas con características de interés, como las profundidades, que se utilizarán. Para ello, estas funciones deben tratarse como elementos del espacio de Hilbert, lo que implica la existencia de una norma y un producto interno.

(FÓRMULAS USADAS EN EL PDF ADJUNTO)

2.2.2. Análisis descriptivo con profundidad de datos funcionales

El objetivo es realizar un análisis descriptivo de los grupos y, en particular, identificar un individuo "central" que represente adecuadamente a cada uno de ellos. El criterio para seleccionar dicha curva del grupo es la profundidad modal. Esta identifica la función que está más densamente rodeada por el resto de la muestra, reflejando mejor el resto de las curvas del grupo.

Inicialmente, se consideró la población total por grupo como un posible indicador para caracterizar la estructura del grupo. Sin embargo, este enfoque resultó insuficiente, ya que no logró capturar la variabilidad interna ni la dinámica individual de los municipios dentro de cada grupo. Posteriormente, se evaluó la media funcional como posible medida de resumen.

No obstante, tras varios análisis, se hizo evidente que la media no era un estadístico adecuado, ya que incorpora el comportamiento de todos los datos funcionales (es decir, las pirámides poblacionales), lo que puede oscurecer en lugar de aclarar los patrones a nivel de grupo, especialmente en presencia de valores atípicos. En consecuencia, adoptamos un enfoque alternativo basado en la profundidad modal de los datos funcionales. En concreto, se seleccionó como representativo el municipio correspondiente a la curva más profunda dentro de cada grupo. Este municipio más profundo refleja el perfil demográfico más central o típico de su grupo, lo que lo convierte en un resumen adecuado para el análisis comparativo y para representar al grupo.

Para ello, se utilizó la pirámide poblacional de cada municipio en 2024 como base del análisis.

El conjunto de datos funcionales con las funciones suavizadas χ1, ..., χn se puede ordenar desde la función más central hasta la más extrema. La profundidad es una medida que cuantifica cada curva en función de su centralidad, tanto en distancia como en forma.

Se seleccionó la profundidad modal porque toma la curva más central basándose en la curva más densamente rodeada por el resto de funciones, lo que la convierte en una buena representación del grupo. Como se explica en [13]: (FÓRMULAS USADAS EN EL PDF ADJUNTO)

Estas cantidades (2.17 y 2.18) se obtienen para cada curva y se representa el gráfico MS para mostrar los puntos (MOT, VO)

T

. Para cada uno de ellos, se calcula una distancia robusta de Mahalanobis y su distribución se aproxima mediante una distribución F. Si una curva tiene una distancia robusta mayor que el valor de corte definido en las colas de la F, se detecta como un valor atípico.

Para detectar valores atípicos, se genera un gráfico de Magnitud-Forma (MS), que es un diagrama de dispersión donde cada punto representa un municipio según sus valores de MO y VO. Los valores atípicos se identifican mediante un umbral estadístico derivado de una aproximación de la distribución F, lo que permite distinguir los municipios cuyas pirámides de población difieren significativamente, ya sea en estructura (valores atípicos de forma) o en escala (valores atípicos de magnitud), de la mayoría dentro de su grupo. En dicho gráfico, el eje x representa el valor de (MO) que mide la desviación de magnitud con respecto al centro funcional. El eje y (VO) mide la variabilidad direccional, es decir, si la curva cambia de dirección con respecto al centro (forma).

Para el segundo método, el análisis se realiza utilizando diferentes funciones incluidas en el paquete roahd, como se explica en [22]. Como se explicará, se utilizan el diagrama de valores atípicos y el diagrama de caja funcional. En el primer caso, como se explica en [23], se buscan valores atípicos de forma, pero también se pueden mostrar valores atípicos de magnitud. Cada curva se representa como un punto.

Las curvas que se encuentran bajo la tendencia normal del grupo siguen una forma parabólica en el espacio (MBD,MIE), que relaciona tanto la profundidad de banda modificada (MBD) como el índice de epígrafe modificado (MEI). El primero representa la media, sobre todas las bandas posibles, de la proporción de tiempo que una curva permanece dentro de una banda, y el segundo es la media de la proporción de tiempo que una curva se encuentra por debajo de las curvas de la muestra.

En el gráfico, los valores atípicos se identifican y clasifican con su etiqueta. Si un valor atípico se encuentra por debajo o por encima de la mayoría de las curvas a lo largo de la mayor parte del intervalo de tiempo, aparecerá en las esquinas inferiores del gráfico [23], indicando un valor atípico de magnitud. Por otro lado, un valor atípico de forma tendrá un MBD bajo en comparación con aquellos con el mismo MEI (detrás de la parábola).

El criterio de valor atípico es análogo al caso de 1,5 veces el RIQ; en este caso, 1,5 veces el rango de la región central del 50 %. Si alguna curva está fuera, se puede tratar como valor atípico. El diagrama de caja funcional (FBP) sigue un enfoque diferente para la detección de valores atípicos, como se explica en algunas referencias previas y en [24]. Este método se basa en el concepto de profundidad de banda, que se utiliza para ordenar los datos funcionales. Los componentes centrales del FBP incluyen la curva mediana (es decir, la curva con la mayor profundidad de banda), la región central del 50 % y la envolvente formada por las curvas máximas no atípicas. Esta envolvente representa el rango de curvas típicas dentro del grupo. Cualquier curva que se encuentre fuera de este rango (es decir, incluso un solo punto se encuentra fuera de la envolvente) se clasifica como un valor atípico funcional. Este criterio estricto garantiza que el FBP identifique eficazmente las curvas que se desvían significativamente de la tendencia central, tanto en forma como en magnitud.

2.2.4. Métodos de agrupamiento

El agrupamiento funcional es una herramienta útil porque permite agrupar observaciones basándose en la forma general y la dinámica de sus curvas, en lugar de en datos individuales.

En el contexto del análisis demográfico, este enfoque puede identificar municipios con estructuras poblacionales similares, revelando patrones de envejecimiento, crecimiento o declive que podrían no ser evidentes en las estadísticas de resumen estándar. Al capturar estas similitudes funcionales, el agrupamiento funcional proporciona una comprensión más profunda de la heterogeneidad demográfica espacial.

Para centrar la clasificación en la distribución de la población entre los grupos de edad, en lugar de en sus magnitudes absolutas, se aplica una transformación de normalización en 2024.

Específicamente, cada grupo de edad dentro de un municipio se divide por el valor del grupo de edad más grande de ese municipio. Este enfoque estandariza todas las curvas a una escala común entre 0 y 1, donde el grupo más grande se convierte en 1 (al dividirse por sí mismo), y cualquier grupo de edad con cero individuos permanece en 0. Como resultado, esta transformación conserva la forma y la estructura interna de cada distribución poblacional, a la vez que elimina el sesgo de tamaño.

Como se explica en [25], el algoritmo divide las curvas (observaciones) en N dimensiones en K conglomerados diferentes, con la característica de que la suma de cuadrados dentro del conglomerado se minimiza.

Para aplicar el algoritmo, la entrada utilizada es la pirámide de población normalizada y suavizada de cada municipio en 2024, y el número predefinido de conglomerados es K = 5 para permitir comparaciones con la primera agrupación previa. Denominemos el número de observaciones (curvas) en el conglomerado l como NC(l) y d(i, l) la distancia euclidiana entre la curva i y el conglomerado l. La idea es encontrar la mejor partición (K partes) tal que la suma de cuadrados dentro del clúster sea localmente óptima.

El algoritmo funciona de la siguiente manera:

• Para cada curva i = 1, ..., M, encontrar los centros de clúster más cercanos y el segundo más cercano, es decir, c1(i) y c2(i), y asignar i al primero.

• Actualizar los centros de clúster al promedio de las curvas dentro del clúster.

• En primer lugar, el clúster K pertenece al conjunto vivo.

• Ahora se produce la transferencia óptima. Si el clúster L se actualiza en una etapa de transferencia, entonces pertenece al conjunto vivo; de lo contrario, no pertenece al conjunto vivo en cada paso si no se ha actualizado en el último paso de transferencia óptima M. Ahora se pueden considerar dos posibilidades. Si la curva i pertenece al clúster l1 y está en el conjunto vivo, realizar el siguiente paso (a); si no, realizar el segundo (b).

- (a): Calcular el mínimo en R2 =

NC(l)×d(i,l)

2

NC(l)+1

sobre todos los conglomerados. Sea Lk

el conglomerado

con el R2 más pequeño. Si este R2(k) ≥

NC(lk−1)×d(i,lk−1)

2

NC(lk−1)−1

la reasignación no es necesaria y Lk

14

es el nuevo c2(i). De lo contrario, i se asigna al conglomerado L2 y L1 es el nuevo c2(i). Ambos

participantes en la transferencia de i en este paso particular ahora están en el conjunto vivo.

- (b): Es como (a), pero el R2 mínimo se calcula solo sobre los conglomerados del conjunto vivo.

• Detenerse si el conjunto vivo está vacío. De lo contrario, continuar con el siguiente paso después de una pasada por el conjunto de datos.

• Otra etapa de transferencia considerando l1 = c1(i) y l2 = c1(i) para una curva i específica. Calcule los valores R1 =

NC(l1)×d(i,l1)

2

NC(l1)−1

y R2 =

NC(l2)×d(i,l2)

2

NC(l2)+1

. Si R1 < R2, i permanece en

l1; de lo contrario, intercambie c1(i) y c2(i) y actualice los centros de los conglomerados l1 y l2.

• Si no hay transferencia en los últimos M pasos, vaya al cuarto paso. De lo contrario, vaya al anterior.

Para obtener los centros iniciales de los conglomerados, las curvas se ordenan por sus distancias a la media general de la muestra. Luego, se elige la curva [1 + (l − 1) × (M/K)] para el conglomerado l

ésimo con

l = 1, ..., K conglomerados como centro inicial del conglomerado. Se garantiza que ningún conglomerado esté vacío

después de esta asignación inicial. (FÓRMULAS USADAS EN PDF ADJUNTO)

3. RESULTADOS

Todos los análisis se realizaron en R y los archivos de Excel con los datos están disponibles aquí.

Se utilizaron paquetes útiles para las funciones aplicadas, como fda, fda.usc, demography, roahd, cluster o fdaoutlier, entre otros.

3.1. Datos brutos

Antes del análisis por grupos y cualquier transformación, veamos algunas ideas que se pueden obtener de los datos brutos.

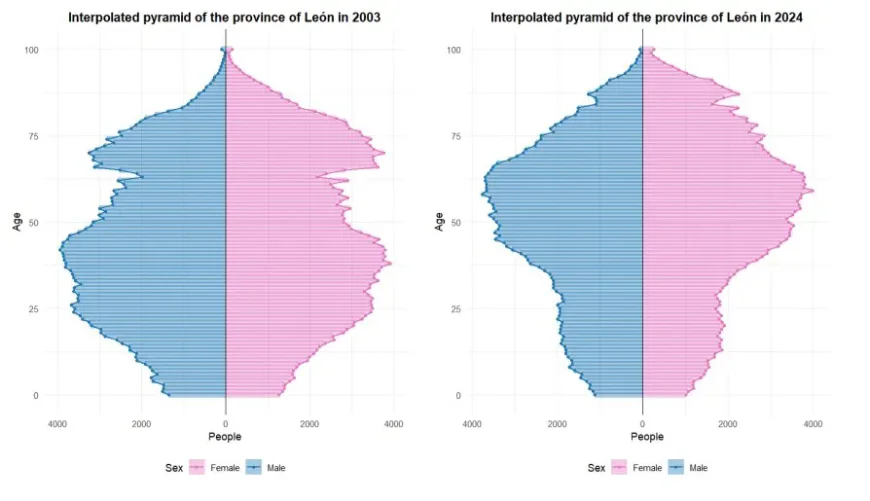

Figura 3.1. Pirámide de población de la provincia de León (2003-2024)

Se presenta la pirámide poblacional de la provincia. De acuerdo con la motivación de este estudio, tanto el declive demográfico como el envejecimiento poblacional son claramente visibles. En 2003, la edad bimodal era de aproximadamente 42 años para hombres y 37 años para mujeres, con casi 4.000 individuos en cada pico y alrededor de 70 años. Para 2024, la moda se ha desplazado a alrededor de 60 años, con poco menos de 4.000 individuos.

En 2003, el rango de edad de 20 a 50 años mostró niveles de población consistentemente altos, con cada cohorte superando los 3.000 individuos. En contraste, para 2024, los mismos grupos de edad (en particular los menores de 30 años) no alcanzan los 2.000 habitantes, lo que ilustra una contracción demográfica significativa en las generaciones más jóvenes. La forma bimodal de la pirámide de 2003 refleja el impacto demográfico a largo plazo de la Guerra Civil Española y las dificultades socioeconómicas de la posguerra, con un descenso de la natalidad entre 1939 y 1945. Si bien esta estructura se ha disipado en gran medida para 2024 debido a la mortalidad en las cohortes de mayor edad, aún se observa un remanente del patrón en torno al grupo de edad de 84 a 85 años.

3.2. Contexto y presentación del problema

La provincia de León contaba con 446.445 habitantes en 2024, pero su máximo superó los 580.000 a mediados de la década de los 60, con 562.758 en 1971, según el INE [26]. Esto pone de relieve el descenso de la población, un problema que merece un estudio específico para poder proponer soluciones basadas en resultados claros, que a continuación explicaremos. La división política de la provincia muestra 211 municipios, siendo Escobar de Campos el más pequeño con 31 habitantes y León el más grande con 122.243 en 2024 [27].

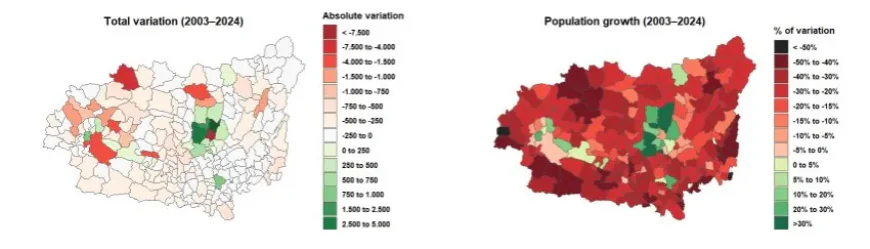

Figura 3.2. Variación absoluta y relativa de la población por municipio en la provincia de León (2003-2024)

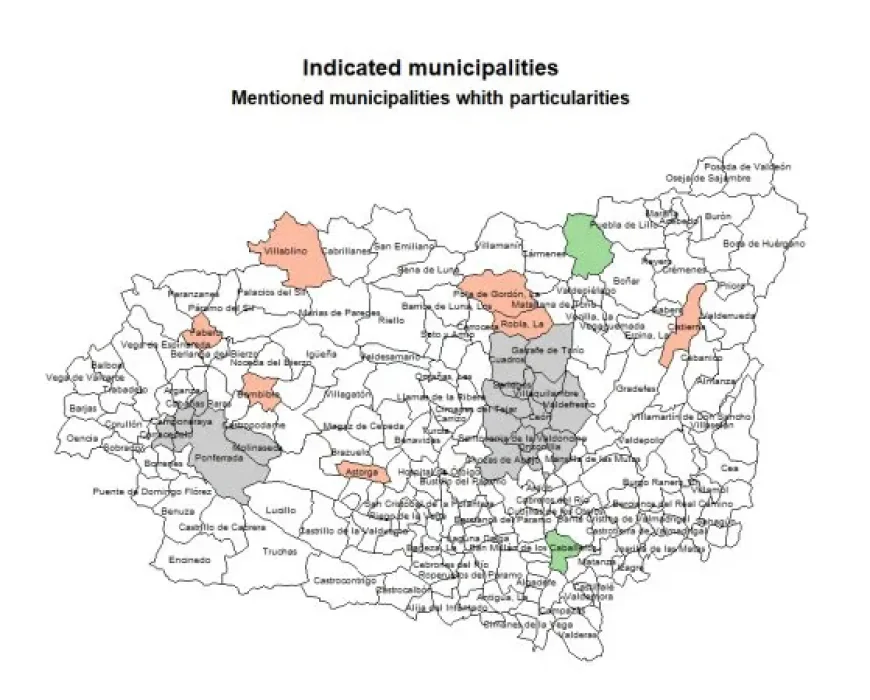

En términos relativos, los datos revelan un aumento de población en el área metropolitana de León, junto con un descenso dentro de la propia ciudad. También se observa crecimiento en Valdelugueros, una zona rural y montañosa del norte, probablemente como un caso atípico, y en Valencia de Don Juan, ubicada al sureste, posiblemente debido a las eficaces políticas industriales implementadas durante la década de 2000 (ambas en verde en la figura 3.3). De igual manera, el área metropolitana de Ponferrada, al oeste, muestra un crecimiento moderado, aunque no dentro de la ciudad propiamente dicha, reflejando la tendencia observada en León (ambas en gris en la figura 3.3).

Fig. 3.3. Situación geográfica de los municipios destacados

En contraste, zonas predominantemente rurales como Tierra de Campos (frontera sureste), La Cabrera (sur y suroeste), Bierzo Alto (noroeste) y la mayoría de los municipios montañosos del norte, presentan un descenso significativo de la población. Esta despoblación rural se puede atribuir a diversos factores, como el envejecimiento de la población, el éxodo rural —especialmente entre los jóvenes—, la automatización de la agricultura y el cierre de las actividades mineras, las centrales térmicas y sus industrias asociadas, sin la implementación de planes de desarrollo alternativo.

En algunos pueblos pequeños, este descenso parece inevitable. Sin embargo, la pérdida de población es especialmente notable en localidades que antaño tuvieron importancia regional. Esto se evidencia en la variación de la población total (Figura 3.1), donde localidades como Villablino, Cistierna, La Pola de Gordón, Fabero, La Robla, Bembibre y Astorga —la mayoría de ellas anteriormente dependientes de la minería— muestran descensos marcados en términos absolutos (en rojo en la Figura 3.3). Estos municipios, junto con León y Ponferrada, aparecen como marcadores negativos en el mapa de crecimiento poblacional 3.2.

Estas diferencias sustanciales indican que los datos no pueden tratarse de manera uniforme en todos los municipios, ya que dichas comparaciones carecerían de sentido. Los municipios con menor población, naturalmente, proporcionan menos información, y su comportamiento demográfico también difiere significativamente del de los más grandes.

Por ello, realizaremos el análisis de la distribución de la población considerando grupos de municipios. Un criterio previo fue dividir los municipios en cinco grupos principales según el criterio de población absoluta de 2024:

1. [0, 300]: Pueblos sin servicios básicos (médico, bar, supermercado, escuelas, etc.).

(54 observaciones)

2. [301, 1000]: Pequeños pueblos con algunos servicios básicos. (99 observaciones)

3. [1001, 5000]: Pequeños pueblos con servicios también para los pueblos más cercanos (denominados «Cabecera de comarca»). (47 observaciones)

4. [5001, 15000]: Municipios de tamaño medio con numerosos servicios (puntos estratégicos de la provincia y cerca del área metropolitana de León). (7 observaciones)

5. [15001, 150000]: León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre.

La razón para incluir Villaquilambre (municipio más pequeño) es que en 2024 la estructura de la pirámide poblacional es similar (especialmente en jóvenes) a la de San Andrés, incluso con una población menor.

Esta división nos permitirá analizar los pueblos pequeños. Contamos con un buen número de municipios en cada grupo y porque probablemente representa una estructura bien definida en términos de tamaño y tipo de pueblo, así como sus características y similitudes en el contexto de la distribución de los municipios del norte de España, especialmente en la provincia de León.

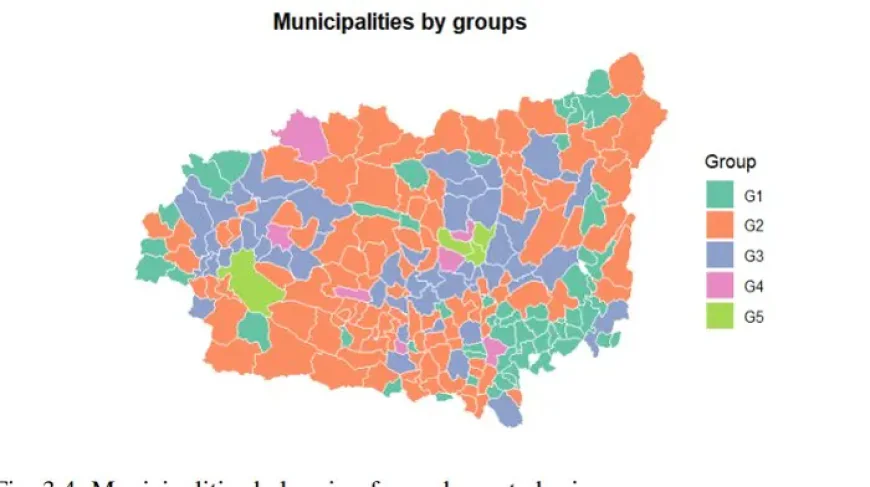

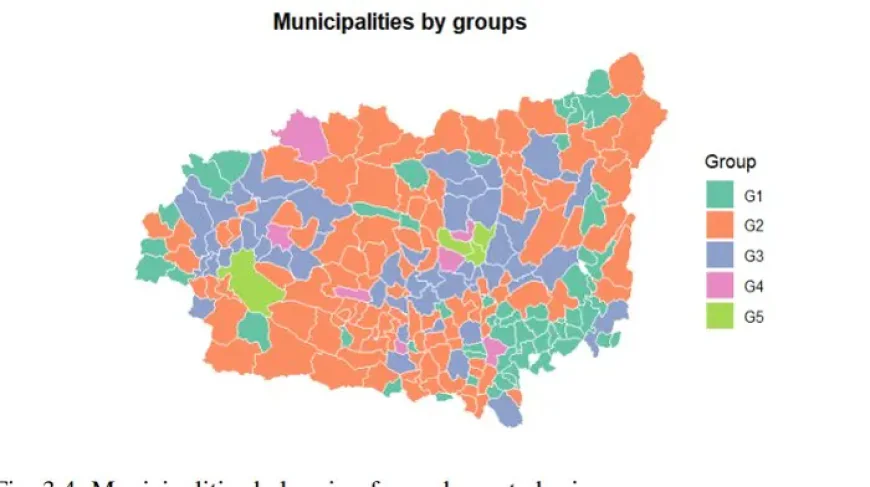

El siguiente mapa muestra la distribución geográfica de estos grupos.

Se pueden identificar ciertos patrones espaciales. Tierra de Campos, ubicada al sureste, está compuesta predominantemente por municipios del Grupo 1, lo que indica que sus pueblos son generalmente muy pequeños. En contraste, los pueblos mineros de las zonas montañosas del norte, a pesar de su declive poblacional, se encuentran entre los pocos clasificados en los Grupos 3 o 4, lo que refleja su tamaño relativamente grande. El resto de los municipios de estas zonas montañosas, incluidos los de La Cabrera (sur y suroeste), se encuentran principalmente en los Grupos 1 o 2, pequeños pueblos, probablemente debido a su situación aislada.

Los alrededores de Ponferrada, al oeste, junto con León y sus alrededores, constituyen las comarcas más pobladas, con municipios pertenecientes a los Grupos 5, 4 y 3.

Además, en la parte central de la provincia, especialmente en las comarcas del Órbigo y el Páramo, muchos municipios pertenecen al Grupo 3, lo que indica una población relativamente mayor en comparación con otras zonas rurales. Estas agrupaciones tendrán implicaciones para este y futuros análisis, así como para la interpretación de los resultados obtenidos mediante clasificaciones grupales.

A modo de breve resumen de las medidas estadísticas básicas, la siguiente tabla presenta las 19 características principales de cada grupo:

Estadísticas resumidas por grupos de municipios según población

| Grupo | N.º de municipios | Media | Mediana | Desviación estándar |

|---|---|---|---|---|

| G1 | 54 | 182,65 | 182 | 72,21 |

| G2 | 99 | 537,22 | 494 | 188,05 |

| G3 | 47 | 2023,13 | 1706 | 908,76 |

| G4 | 7 | 7791,71 | 7806 | 2010,02 |

| G5 | 4 | 58442,00 | 46439 | 46513,40 |

3.3. Análisis descriptivo por grupos

Con base en los grupos previamente definidos, se realiza un análisis resumido para describir su comportamiento demográfico e identificar tendencias en municipios con tamaños y características poblacionales similares. Para ello, se comparan las pirámides de población brutas o suavizadas de 2003 y 2024. El objetivo es proporcionar una visión general concisa pero informativa de la evolución demográfica dentro de cada grupo.

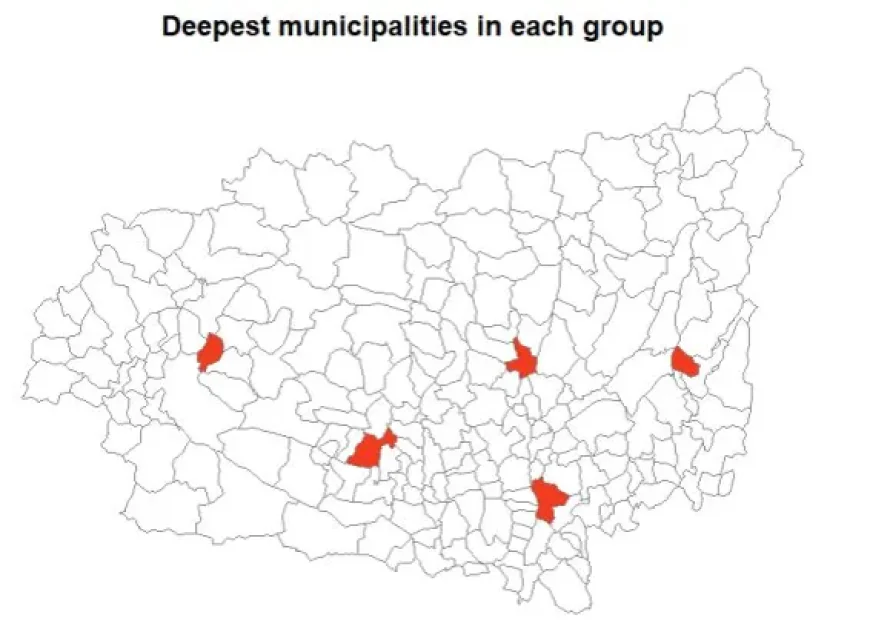

Como se describe en la metodología, se seleccionaron municipios representativos de cada grupo con base en el criterio de profundidad modal funcional. Su distribución geográfica dentro de la provincia se presenta en la siguiente figura.

Figura 3.5. Posición geográfica de los municipios más profundos de cada grupo

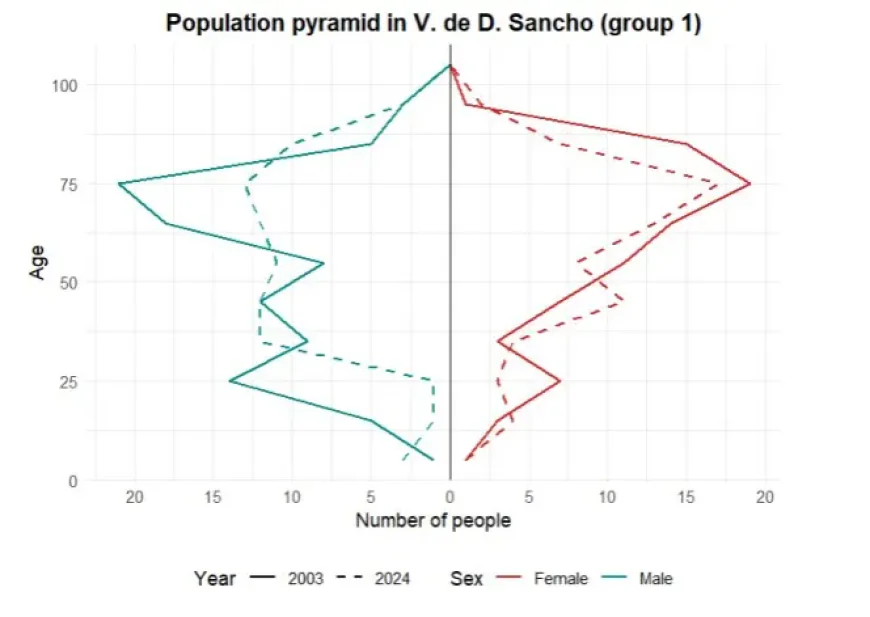

A continuación se presenta la pirámide poblacional del municipio más profundo del primer grupo. Debido al pequeño tamaño de los municipios de este grupo, la aplicación del suavizado no proporcionaría información significativa sobre la evolución o la estructura de la población. Para subsanar esta limitación y evitar la sobrerrepresentación de ceros en la representación gráfica, los datos se han agregado en intervalos de edad de 10 años. Esta agrupación facilita un análisis más claro e interpretable de la estructura poblacional general.

Para facilitar la comparación, la pirámide poblacional de este grupo se presenta con el mismo formato que para los demás grupos.

Fig. 3.6. Pirámide de población de Villamartín de Don Sancho (Pueblo más profundo del grupo 1)

En este caso, se representan gráficamente los datos brutos; sin embargo, como era de esperar, la profundidad se calcula utilizando los datos suavizados.

Tanto en 2003 como en 2024, la edad modal es de 75 años. Sin embargo, como era de esperar, la población general ha disminuido, especialmente entre los hombres. En este tipo de localidad, el envejecimiento es un patrón demográfico común, y la mayor parte de la población mayor registrada en 2003 ha fallecido. Los individuos más jóvenes, especialmente los hombres, han desaparecido en gran medida de la estructura poblacional, aunque el descenso también es evidente entre las mujeres. En general, el descenso es relativamente moderado, salvo por una notable caída en la moda masculina.

Esta localidad ilustra eficazmente los desafíos típicos que experimentan zonas rurales y despobladas similares, como las de la región sureste donde se encuentra Villamartín de Don Sancho, que siguen tendencias demográficas negativas similares.

El mismo procedimiento descrito anteriormente se ha aplicado al resto de los grupos.

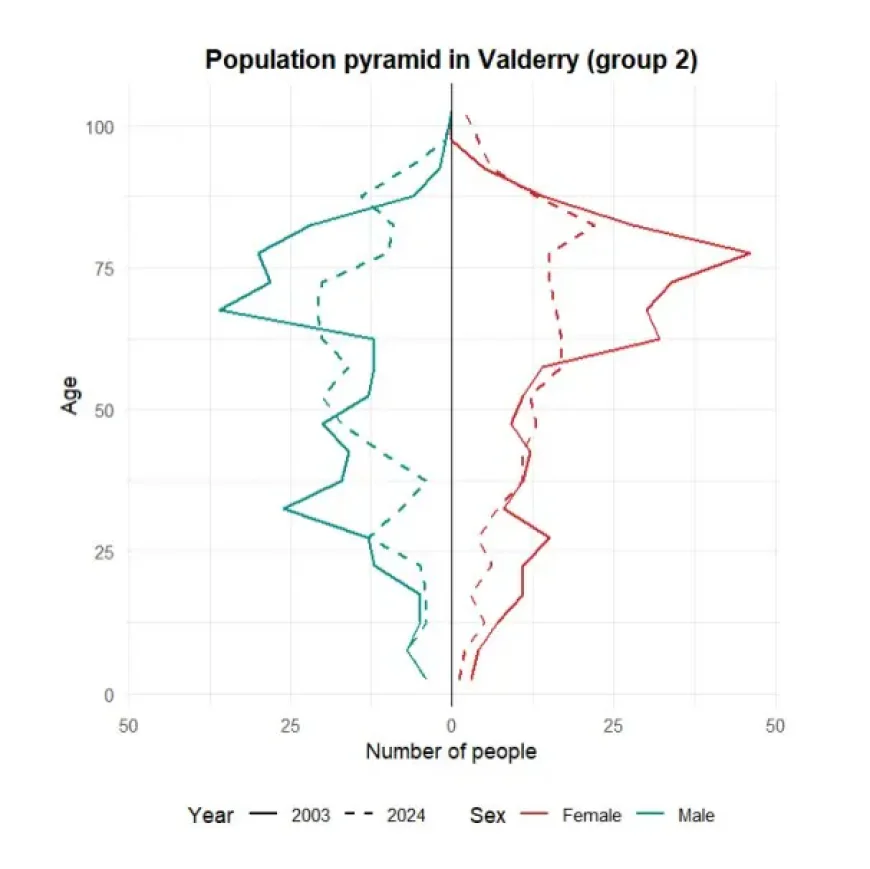

Fig. 3.7. Pirámide de población de datos brutos de Valderrey (aldea más profunda del grupo 2)

En este caso, el municipio comparte características similares con los del Grupo 1, pero presenta una mayor población en todos los grupos de edad. La moda se mantiene similar en comparación con el grupo anterior, tanto en 2003 como en 2024, con un patrón de envejecimiento comparable y un nivel de pérdida de población igualmente alto.

Una posible explicación de esta similitud es que muchos municipios del Grupo 2 abarcan territorios más extensos y, por lo tanto, tienen una población total mayor que los del Grupo 1. Sin embargo, su población suele estar distribuida en un mayor número de pequeñas localidades, lo que da lugar a estructuras y tendencias demográficas que reflejan fielmente las observadas en el Grupo 1.

Si nos centramos en las diferencias entre géneros, la población de mayor edad en 2003 está compuesta principalmente por mujeres en comparación con los hombres. Esta tendencia se invierte claramente en 2024, donde la distribución de la población es similar en todos los grupos de edad. Esto sugiere que, entre los nacidos antes de la Guerra Civil Española, las mujeres tenían más probabilidades de permanecer en el pueblo hasta la vejez. El tamaño relativamente pequeño de las cohortes de 60 a 62 años en 2003 probablemente refleja el impacto del período de posguerra, durante el cual las tasas de natalidad disminuyeron debido a las dificultades económicas generalizadas y la inestabilidad social, lo que dificultó la formación de familias. A medida que aumenta el tamaño del municipio, este efecto se hace más evidente, mientras que en municipios más pequeños, como los del Grupo 1, el patrón es más difuso porque no hay suficientes personas distribuidas por grupos de edad para mostrarlo.

Como se esperaba en la tesis, se utiliza la pirámide poblacional suavizada. Este enfoque permite una visualización más clara de las tendencias poblacionales al reducir la influencia de valores atípicos en grupos de edad específicos o puntos de datos individuales que podrían distorsionar el patrón demográfico general.

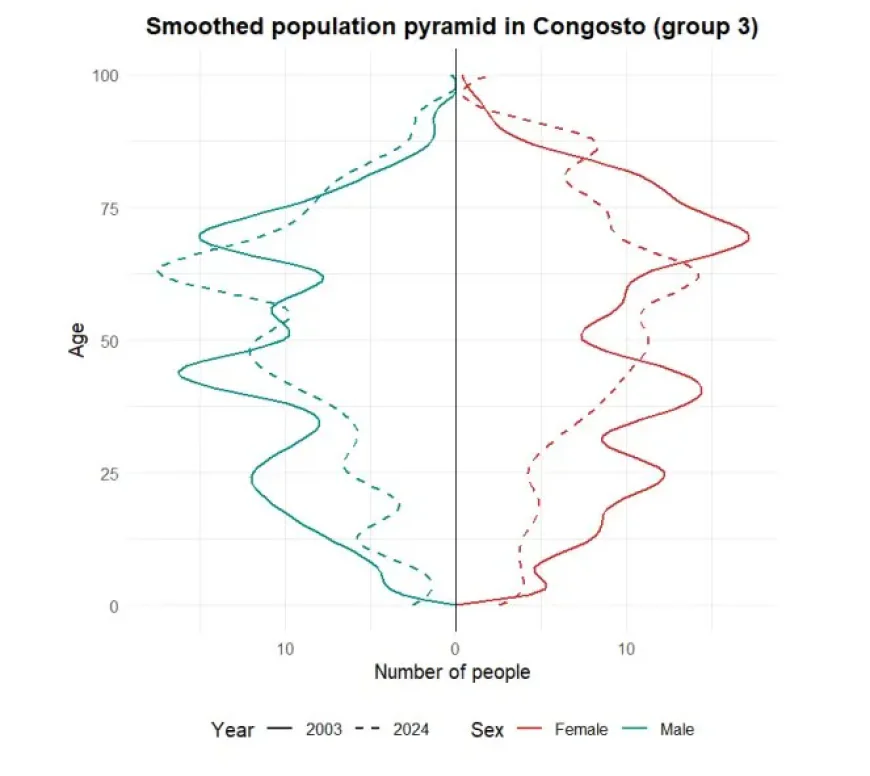

Figura 3.8. Pirámide de población de Congosto (aldea más profunda del grupo 3) con datos suavizados

En el tercer municipio representativo, Congosto (y, en general, en los municipios de este grupo con poblaciones de entre 1000 y 5000 habitantes), el envejecimiento poblacional es menos pronunciado en comparación con grupos anteriores. En este caso, la distribución poblacional es claramente trimodal en 2003, con las tres modalidades presentes por debajo de los 75 años. Al igual que en casos anteriores, la mayoría de las personas en el pico de mayor edad han fallecido, y el descenso poblacional es nuevamente evidente.

Las cohortes más afectadas son los grupos de menor edad. Aunque la pérdida de población general no es tan grave como en los municipios más pequeños, la falta de relevo generacional sigue siendo preocupante. Si las tendencias actuales persisten, es probable que el descenso demográfico se intensifique en los próximos años.

En 2024, la pirámide poblacional adopta la forma de un triángulo invertido, lo que indica un desequilibrio demográfico significativo.

Si nos centramos en las diferencias entre géneros, como en el segundo grupo, es más probable que las personas mayores sean mujeres. Tienen una mayor esperanza de vida y por encima de los 75 años hay más población femenina.

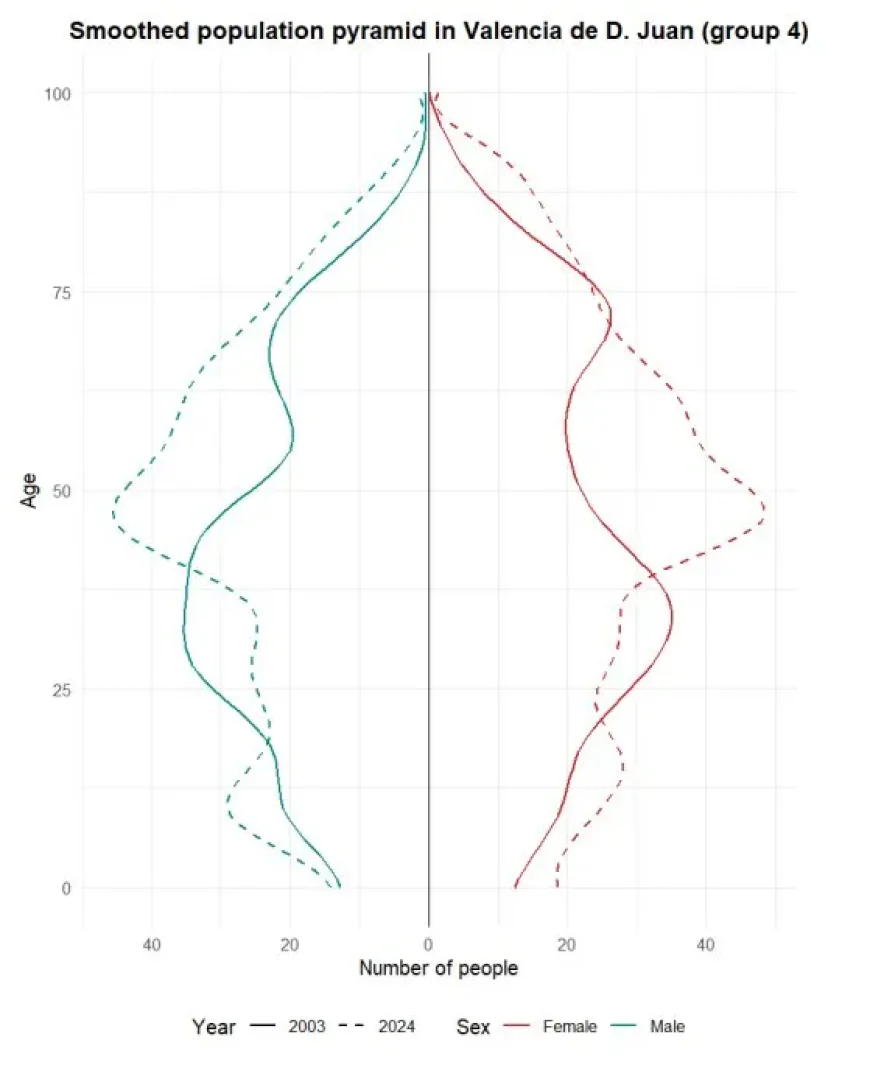

Fig. 3.9. Pirámide de población de Valencia de Don Juan (municipio más profundo del grupo 4) con datos suavizados

En el caso de Valencia de Don Juan, el análisis de profundidad funcional entre los municipios del Grupo 4 (con poblaciones entre 5.000 y 15.000 habitantes) revela patrones claros que se desvían de la tendencia demográfica general observada en toda la provincia:

- En primer lugar, el número de habitantes ha aumentado en la mayoría de los grupos de edad entre 2003 y 2024.

- El envejecimiento de la población no parece ser un problema significativo. A diferencia de otros municipios, la pirámide poblacional no presenta una forma de triángulo invertido, sino una estructura regresiva, típica de las tendencias demográficas más generales en España y Europa.

- Partiendo de esto, la moda en 2003 era de aproximadamente 37 años (una población relativamente joven), mientras que en 2024 se sitúa en torno a los 50 años, con un número aún mayor de individuos. Esto sugiere que muchos de los residentes más jóvenes de 2003 permanecieron en el municipio y que el pueblo podría haber atraído a nuevos habitantes en los años transcurridos. • El número de nacimientos ha aumentado entre 2003 y 2024, lo que ha dado lugar a una mayor población infantil. Esto indica que se está produciendo un relevo generacional (al menos más que en otros municipios, suponiendo que la emigración, o incluso la emigración juvenil, se mantenga baja).

- La población de mayor edad también ha crecido, pero este aumento parece formar parte de una progresión demográfica natural, más que un síntoma de envejecimiento acelerado.

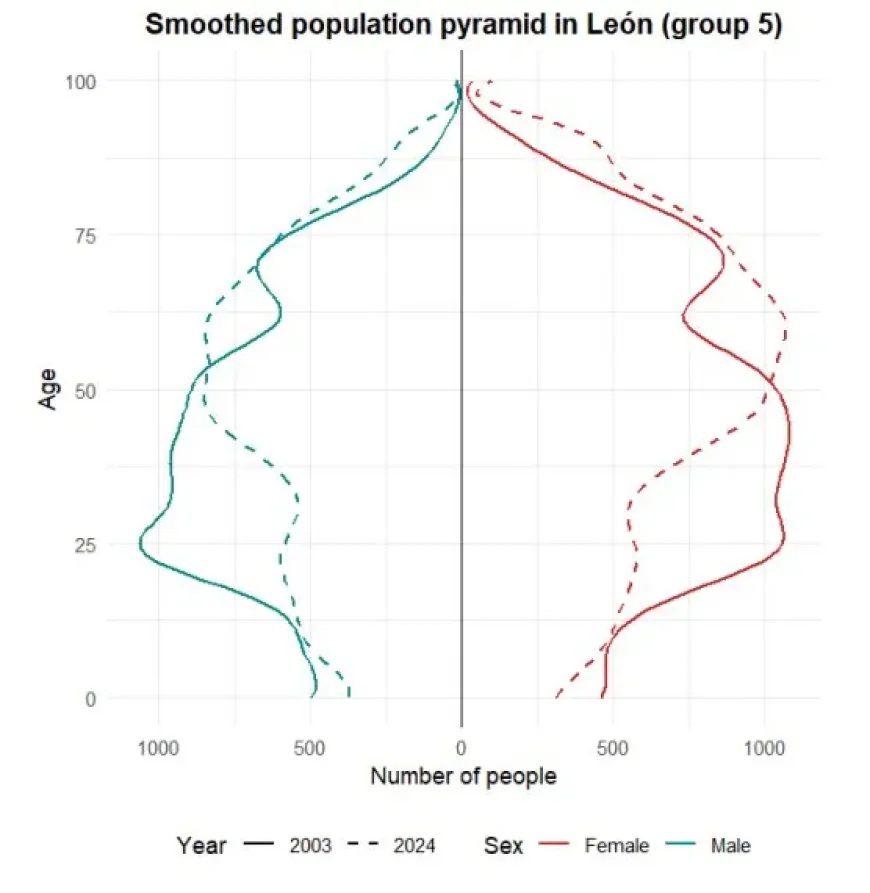

Fig. 3.10. Pirámide de población de León con datos suavizados (Municipio más profundo del grupo 5)

La curva más profunda del último grupo corresponde a la capital provincial, León. En estos municipios de mayor tamaño, la estructura poblacional es más representativa que en los pueblos más pequeños, dado el número significativamente mayor de individuos en cada grupo de edad.

Además, dado el pequeño tamaño del grupo, la mediana funcional es menos relevante que en los casos anteriores. A pesar de ello, se realiza un análisis para la ciudad de León y para Ponferrada, el segundo núcleo urbano más grande de la provincia.

En comparación con las zonas rurales, el patrón demográfico urbano es notablemente diferente, especialmente en 2003, cuando la pirámide de población refleja una forma de transición, como se explica teóricamente en [28]. Esto indica un equilibrio entre la población joven y adulta, con una proporción relativamente menor de personas mayores. Esta estructura es típica de sociedades en transición demográfica, como fue el caso de España a principios de la década de 2000.

Otra característica notable de la pirámide de León es su capacidad para captar los shocks demográficos con mayor claridad debido al volumen de datos. Por ejemplo, el impacto del descenso de la natalidad tras la guerra está claramente representado.

25

En 2003, León parecía una ciudad con una población relativamente joven y unas perspectivas demográficas potencialmente favorables. Sin embargo, para 2024, se evidencia un envejecimiento significativo.

Los grupos de edad predominantes ahora oscilan entre los 25 y los 60 años, probablemente debido tanto al paso del tiempo como a la emigración de personas más jóvenes.

Las tasas de natalidad también han disminuido, y la combinación de estos factores ha provocado un envejecimiento de la población y una contracción demográfica general.

En este caso, el mayor tamaño de la población permite una suavización más clara de los datos, lo que hace que el análisis de la pirámide poblacional sea más robusto y fiable que en municipios más pequeños, donde la escasez de datos dificulta la extracción de conclusiones definitivas.

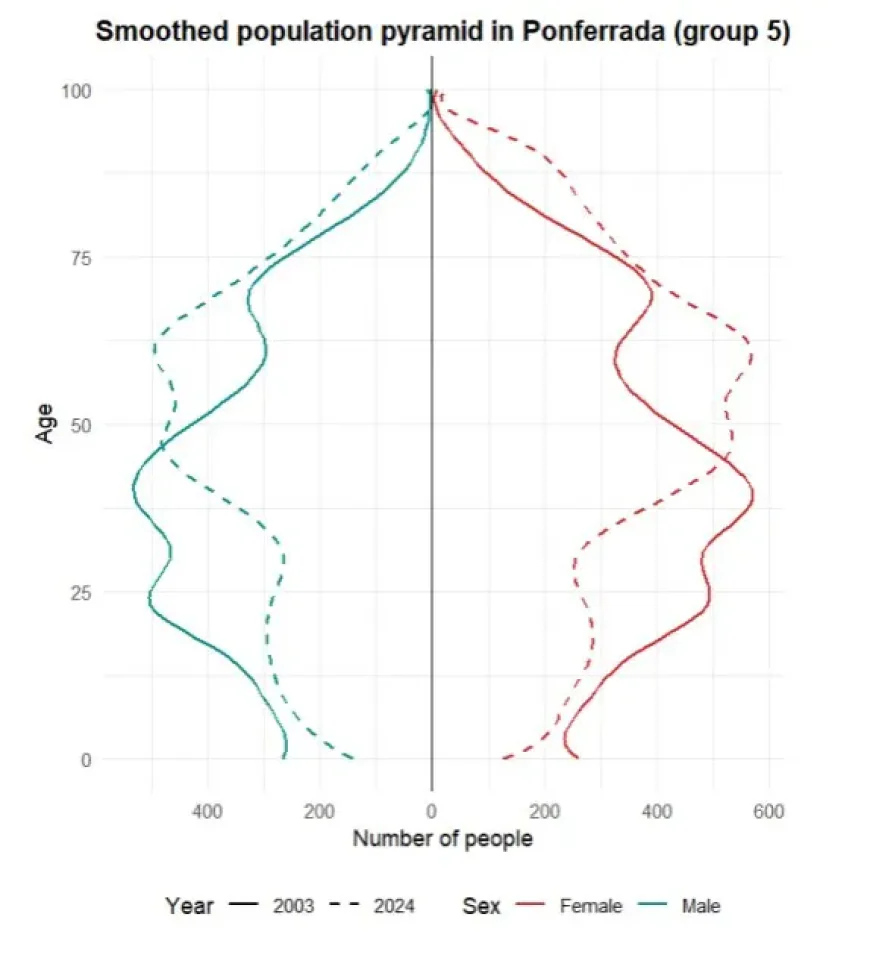

También es relevante examinar la pirámide poblacional del segundo municipio más grande de la provincia, Ponferrada, por varias razones:

• Su representatividad se ve reforzada por su gran tamaño poblacional, lo que permite un análisis significativo y fiable de la estructura y las tendencias demográficas. • Como segundo centro urbano más grande, su perfil demográfico ofrece una valiosa perspectiva de la dinámica general de la provincia, especialmente dada su ubicación geográfica en El Bierzo, como centro económico diferenciado de la capital, León.

• El desarrollo económico de Ponferrada se ha visto históricamente influenciado por la minería y otras industrias propias de la región, lo que da lugar a patrones de población más similares a los de los municipios de montaña y otras zonas de El Bierzo que a los de la ciudad de León o las zonas rurales.

Fig. 3.11. Pirámide de población de Ponferrada con datos suavizados

Tras un breve análisis descriptivo, Ponferrada presenta un patrón poblacional similar al de León, probablemente debido a su tamaño urbano comparable. Sin embargo, presenta una estructura de edad ligeramente mayor, lo que podría atribuirse a su contexto económico específico. El declive de la minería y las industrias afines en Ponferrada se produjo antes que en León, lo que provocó un estancamiento socioeconómico e impactos demográficos más tempranos. Una de las diferencias más llamativas es el marcado descenso de la natalidad, más pronunciado que en la capital. Además, la pérdida de población, especialmente entre los grupos de edad más jóvenes (cabe destacar que la estructura bimodal observada en 2003 se ha desplazado hacia adelante en el tiempo hasta 2024, siguiendo la progresión natural del envejecimiento), es claramente evidente, lo que refleja tanto la emigración como la falta de renovación generacional.

3.4. Detección de valores atípicos

3.4.1. Detección de valores atípicos con MSPlot

Como se describe en la sección de metodología, el enfoque utilizado permite la detección de valores atípicos dentro de cada grupo con base en la estructura poblacional suavizada de cada municipio en 2024.

Este análisis es particularmente esclarecedor dentro de cada grupo, considerando que la agrupación27 se basó únicamente en el tamaño de la población. Nos permite evaluar si municipios de tamaño similar muestran un comportamiento demográfico consistente al analizar sus pirámides poblacionales combinadas (masculinas y femeninas).

El método de detección de valores atípicos se aplicará únicamente a los Grupos 1, 2 y 3, ya que los Grupos 4 y 5 contienen solo siete y cuatro municipios, respectivamente. Con tamaños de muestra tan pequeños, la identificación de patrones significativos es limitada y puede detectarse visualmente.

Como se explica en la sección de metodología, la identificación de valores atípicos se basa en dos medidas clave: la media de valores atípicos direccionales (MO) y la variación de valores atípicos direccionales (VO). Estas métricas están diseñadas para capturar, respectivamente, las desviaciones de magnitud y forma de las curvas funcionales previamente construidas a partir de los datos.

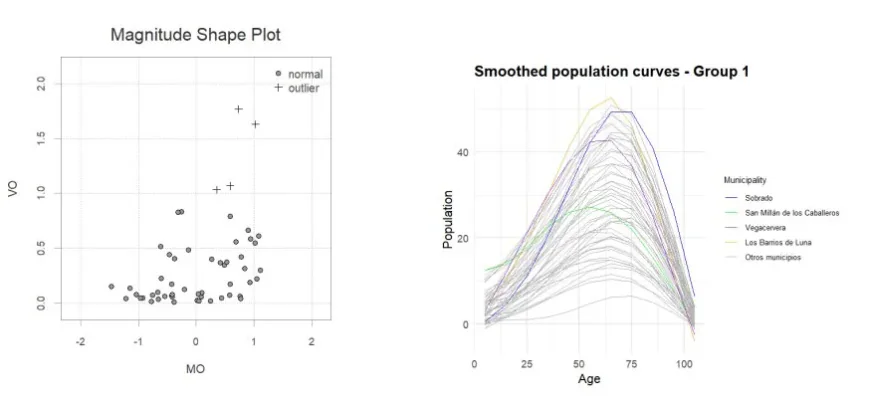

- Grupo 1

Fig. 3.12. Diagrama MS y curvas que muestran valores atípicos para el grupo 1 con respecto a la distribución de la población de 2024.

Listado de municipios Grupo 1

| Índice | Nombre | Tipo |

|---|---|---|

| 4 | Barrios de Luna, Los | Shape |

| 37 | San Millán de los Caballeros | Shape |

| 41 | Sobrado | Shape |

| 47 | Vegacervera | Shape |

Este grupo consta de 54 municipios, dentro de los cuales se han identificado cuatro valores atípicos, todos ellos clasificados como valores atípicos de forma. Como era de esperar, el representante de profundidad del grupo (Villamartín de Don Sancho) no se detecta como un valor atípico, lo que refuerza su idoneidad para resumir la tendencia general, dado que corresponde a la curva más profunda.

Entre los valores atípicos, San Millán de los Caballeros destaca como el más distintivo.

Su pirámide poblacional muestra una estructura marcadamente diferente, con la moda ubicada en edades significativamente más jóvenes. La curva es notablemente más alta que otras en los grupos de edad temprana, lo que indica un número relativamente alto de nacimientos en comparación con el resto de los municipios del grupo.

Los valores atípicos restantes, aunque más alineados con la tendencia general del grupo, presentan sutiles diferencias estructurales. Estas incluyen una moda desplazada, ya sea hacia atrás o hacia adelante en edad, y una forma generalmente más lineal (más recta), que se desvía de la curvatura más típica observada en el resto del grupo. En resumen, estos municipios difieren no en términos de población total, sino en la distribución por edades de sus habitantes.

En el gráfico MS, los municipios se agrupan alrededor de cero en términos de atípicos de media (MO), lo que indica la ausencia de valores atípicos de magnitud. Sin embargo, cuatro municipios presentan valores altos de atípicos de variación (VO), superiores a 1, lo que los identifica claramente como atípicos de forma.

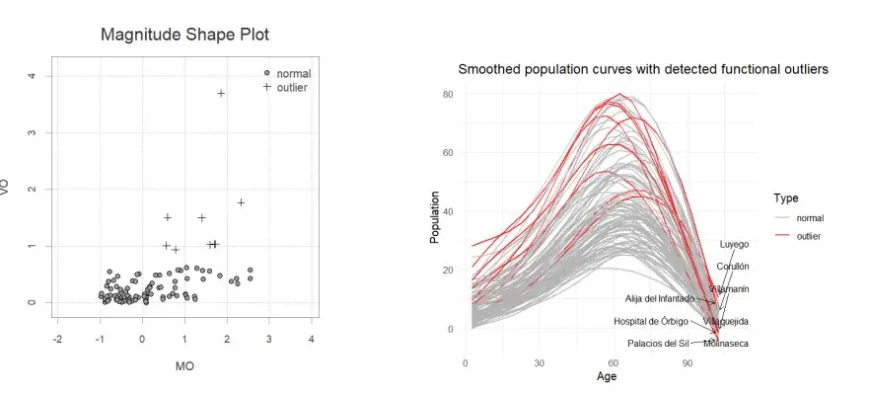

- Grupo 2

Fig. 3.13. Diagrama MS y curvas que muestran valores atípicos para el grupo 2 con respecto a la distribución de la población de 2024

El segundo grupo, que incluye municipios con poblaciones de entre 300 y 1000 habitantes, comprende 99 municipios, lo que lo convierte en el grupo más numeroso del estudio.

Se identificaron nueve valores atípicos: cuatro se clasifican como valores atípicos de forma y cinco como valores atípicos de magnitud.

Al observar el gráfico MS-Plot, es evidente que la mayoría de los municipios tienen un valor de VO inferior a 1, lo que indica que no presentan una desviación significativa de la forma. Los valores atípicos identificados están claramente separados de este grupo central. Sin embargo, basándose únicamente en la inspección visual, no es sencillo distinguir qué municipios se clasifican como valores atípicos de forma o magnitud, como lo hace la función.

Municipios atípicos en el Grupo 2

| Índice | Nombre | Tipo |

|---|---|---|

| 2 | Alija del Infantado | Forma |

| 24 | Corullón | Forma |

| 35 | Hospital de Órbigo | Magnitud |

| 39 | Luyego | Forma |

| 42 | Molinaseca | Forma |

| 46 | Palacios del Sil | Magnitud |

| 52 | Puebla de Lillo | Magnitud |

| 89 | Villamanín | Magnitud |

| 95 | Villaquejida | Forma |

En este caso, las diferencias en las curvas son más sutiles, pero se pueden observar algunos patrones generales. Los valores atípicos de magnitud tienden a corresponder a municipios con poblaciones cercanas a los 800 habitantes o superiores, caracterizados por curvas consistentemente más altas en varios grupos de edad, pero no parecen ser verdaderos valores atípicos, ya que las curvas no revelan un patrón de tamaño claramente diferente. Los valores atípicos de forma, por otro lado, muestran un ligero cambio en la edad modal hacia las cohortes de mayor edad, lo que resulta en pirámides poblacionales más asimétricas que reflejan un mayor grado de envejecimiento en comparación con el resto del grupo.

- Grupo 3

Fig. 3.14. Diagrama MS y curvas que muestran valores atípicos para el grupo 3 con respecto a la distribución de la población de 2024.

Finalmente, para el grupo tres, compuesto por municipios de entre 1000 y 5000 habitantes, hay 47 observaciones.

En este caso, dos de las tres curvas atípicas parecen situarse visualmente detrás de otras curvas no atípicas. Sin embargo, según la medida de atípica direccional, que cuantifica la desviación de una curva respecto de la media funcional considerando tanto la forma como la dirección de la desviación en todo el dominio, estas curvas se clasifican como atípicas de magnitud.

Municipios atípicos en el Grupo 3

| Índice | Nombre | Tipo |

|---|---|---|

| 15 | Fabero | Magnitud |

| 22 | La Pola de Gordón | Magnitud |

| 43 | Villafranca del Bierzo | Magnitud |

En esta representación, los tres valores atípicos se distinguen claramente del resto de las observaciones, lo que confirma su naturaleza atípica.

Fabero presenta el comportamiento más distintivo entre los municipios con valores atípicos, con un máximo absoluto entre todas las curvas centrado en torno a los 62 años. Además, sus valores de población superan los de la mayoría de los municipios en varios otros grupos de edad. Los otros dos se clasifican como valores atípicos, pero se mantienen muy similares a otras curvas. Dentro de este grupo, las curvas generalmente presentan formas diferentes, lo que revela la ausencia de un patrón claro y podría explicar por qué no se detectan valores atípicos de forma.

Como se explicó anteriormente, el análisis de valores atípicos no es estadísticamente significativo para el cuarto y quinto grupo debido al reducido número de municipios. Sin embargo, el procedimiento se realizó para garantizar la exhaustividad. En el cuarto grupo, no se detectaron valores atípicos. En el quinto grupo, León aparece como un valor atípico de magnitud, lo cual es coherente con las expectativas dada la significativa diferencia de población entre León y los otros tres municipios del grupo.

3.4.2. Detección de valores atípicos con Outliergram y diagrama de caja funcional

De nuevo, el método se aplica únicamente a los tres primeros grupos, ya que los dos últimos no contienen un número suficiente de municipios para obtener resultados significativos. La razón de realizar el análisis dentro de estos grupos definidos es garantizar que los municipios con tamaños y características de población similares se evalúen conjuntamente. Esta estrategia de agrupación ayuda a evitar la detección de un número desproporcionado de valores atípicos, lo que probablemente ocurriría si se analizaran conjuntamente municipios con magnitudes de población muy diferentes (curvas grandes y pequeñas). Al trabajar dentro de grupos más homogéneos, el proceso de detección de valores atípicos se vuelve estadísticamente válido y demográficamente coherente. De nuevo, la pirámide poblacional utilizada es la de 2024.

Es posible que, debido a los diferentes propósitos y metodologías subyacentes de cada algoritmo, los resultados no coincidan, como se puede observar.

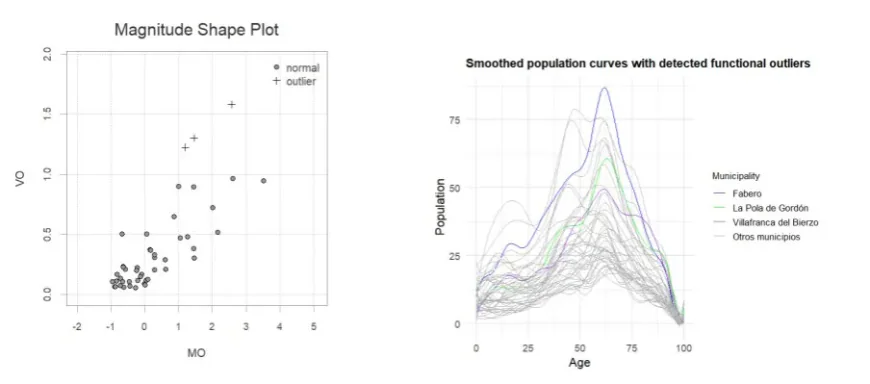

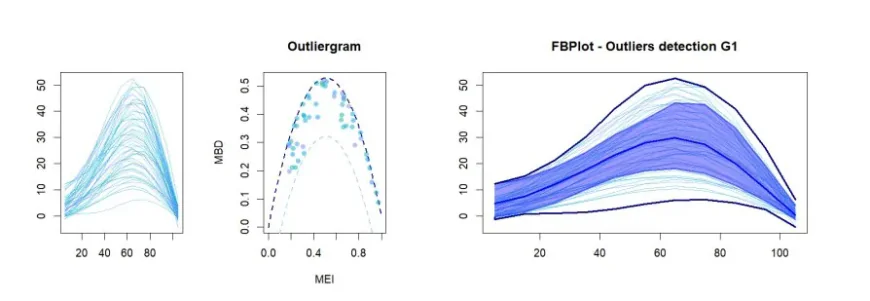

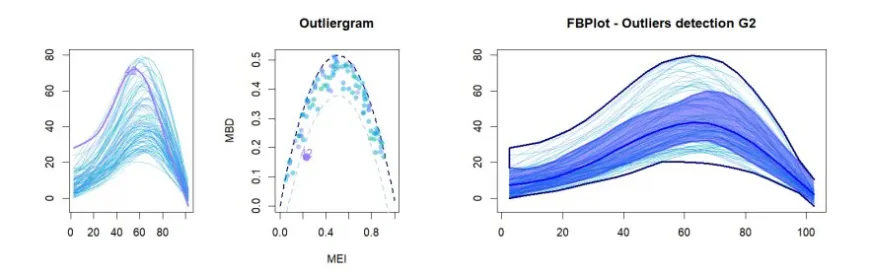

- Grupo 1

Fig. 3.15. Diagrama de valores límite y diagrama de barras para el grupo 1

En primer lugar, según el diagrama de valores atípicos y el gráfico de flujo de datos parcial (FBPlot), no hay valores atípicos en el grupo. Con el método anterior, había cuatro. Cabe destacar que no hay puntos fuera de las líneas de normalidad de discontinuidad en el diagrama de valores atípicos, ni curvas (ni ningún punto de la curva) fuera de las curvas extremas no atípicas en el FBPlot.

Estas incluyen, por ejemplo, curvas bimodales en años recientes (p. ej., 2024), donde la mayoría de los municipios ya han perdido la bimodalidad presente en 2003.

- Grupo 2

Fig. 3.16. Diagrama de valores límite y diagrama de barras para el grupo 2

Para el segundo grupo, el diagrama de caja funcional (FBPlot) no identifica valores atípicos. Sin embargo, el diagrama de valores atípicos destaca el municipio 42, Molinaseca, como un valor atípico de forma, en consonancia con el método anterior. Según su posición en el diagrama de valores atípicos, la desviación reside en la forma de la curva. Esto también se evidencia en su pirámide poblacional, que muestra una moda más joven (en comparación con el resto de municipios) y una mayor proporción de jóvenes. Por el contrario, para los grupos de mayor edad, la curva se alinea con la tendencia general, pero también presenta una proporción ligeramente menor de personas mayores (probablemente debido a su efecto metropolitano por su proximidad a Ponferrada). Esto coincide con la clasificación de Molinaseca como un valor atípico de forma en el análisis anterior.

Para el segundo grupo, el diagrama de caja funcional (FBPlot) no identifica valores atípicos. Sin embargo, el diagrama de valores atípicos destaca el municipio 42, Molinaseca, como un valor atípico de forma, en consonancia con el método anterior. Según su posición en el diagrama de valores atípicos, la desviación reside en la forma de la curva. Esto también se evidencia en su pirámide poblacional, que muestra una moda más joven (en comparación con el resto de municipios) y una mayor proporción de jóvenes. Por el contrario, para los grupos de mayor edad, la curva se alinea con la tendencia general, pero también presenta una proporción ligeramente menor de personas mayores (probablemente debido a su efecto metropolitano por su proximidad a Ponferrada). Esto coincide con la clasificación de Molinaseca como un valor atípico de forma en el análisis anterior.

Fig. 3.17. Diagrama de valores límite y diagrama de barras para el grupo 3

Finalmente, para el tercer grupo, el diagrama de valores atípicos identifica a Onzonilla (etiqueta 21) como un valor atípico de forma. Este grupo, en general, presenta un alto grado de heterogeneidad entre las curvas de población, y aunque Onzonilla no se había marcado como atípico con el método anterior, su curva muestra fluctuaciones pronunciadas con máximos y mínimos marcados, lo que probablemente contribuye a su clasificación como valor atípico de forma.

Por el contrario, el diagrama de caja funcional (FBPlot) destaca tres municipios diferentes como valores atípicos: Cacabelos, Camponaraya y Fabero, todos ubicados en la comarca de El Bierzo.

Sus respectivas curvas se desvían notablemente de la envolvente superior no atípica en varios puntos, lo que indica un comportamiento demográfico claramente diferenciado. Estas desviaciones respaldan su clasificación como valores atípicos.

3.5. Agrupamiento

3.5.1. Agrupamiento para todo el grupo de municipios

El enfoque inicial para el análisis de agrupamiento implica incluir las curvas de todos los municipios en 2024. Esto resulta útil porque permite comparar nuestra agrupación inicial con otras que no se basan necesariamente en la población total, sino en su distribución. Sin embargo, debido a las considerables disparidades en los valores absolutos de población entre municipios, es necesario mitigar la influencia del tamaño de la población. Sin abordar esto, los métodos de agrupamiento segregarían naturalmente los municipios únicamente en función de la escala, impidiendo, por ejemplo, la agrupación de León con cualquier municipio más pequeño.

Para solucionar esto y centrar la clasificación en la distribución de la población entre grupos de edad en lugar de en sus magnitudes absolutas, se aplica una transformación de normalización a la pirámide de población de 2024. Específicamente, la población de cada grupo de edad dentro de un municipio se divide entre el valor de la población del grupo de edad más grande de ese municipio. Este enfoque estandariza todas las curvas a una escala común entre 0 y 1, donde el grupo más grande se convierte en 1 (al dividirse por sí mismo) y cualquier grupo de edad con cero individuos permanece en 0. Como resultado, esta transformación conserva la forma y la estructura interna de cada distribución poblacional, a la vez que elimina el sesgo de tamaño.

Con este enfoque de normalización establecido, procedemos al proceso de agrupamiento.

Primero, se aplica una transformación funcional al conjunto de datos, convirtiendo los datos de distribución por edad de cada municipio en un objeto de datos funcional. Esto nos permite capturar mejor la naturaleza continua y la estructura de las curvas de población.

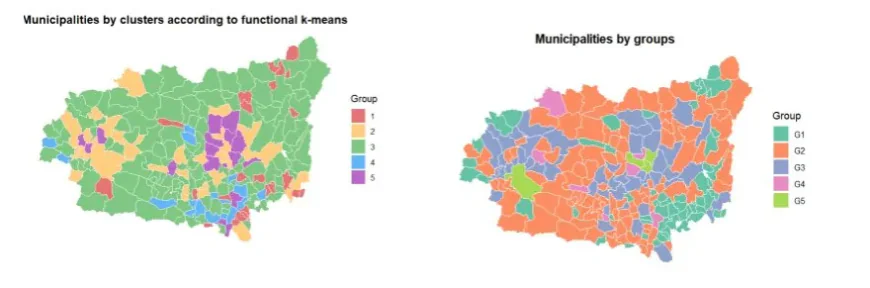

Posteriormente, se realiza el agrupamiento utilizando el algoritmo k-medias para datos funcionales, que aplica el algoritmo k-medias dentro del marco de datos funcionales. Para facilitar la comparación con la agrupación ad hoc previa (basada en el tamaño total de la población), el agrupamiento se realiza utilizando el mismo número de grupos: cinco. Esto permite evaluar si los municipios con distribuciones de población similares (independientemente del tamaño total) se alinean con los agrupados por población absoluta.

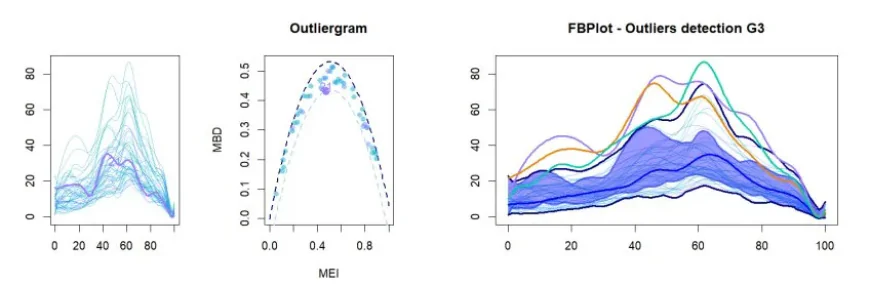

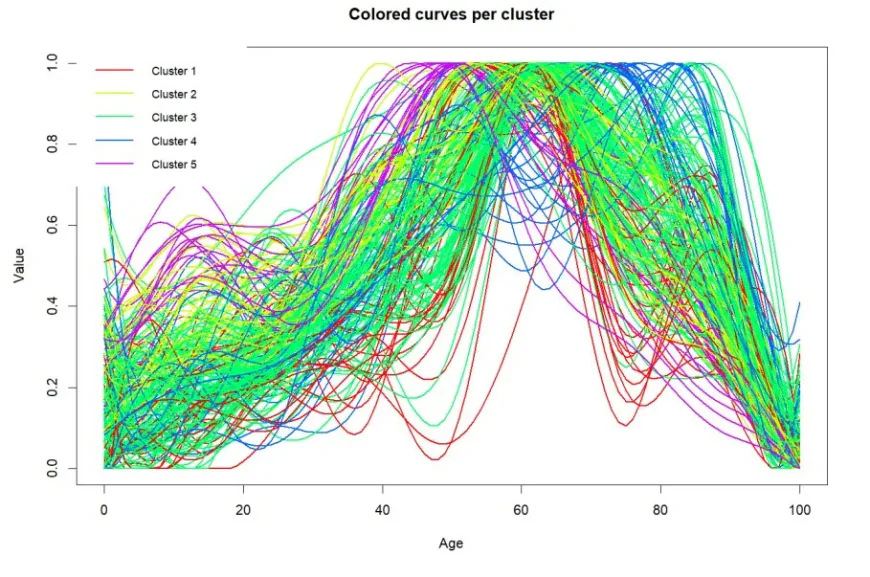

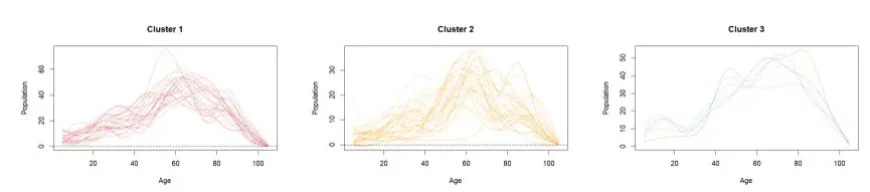

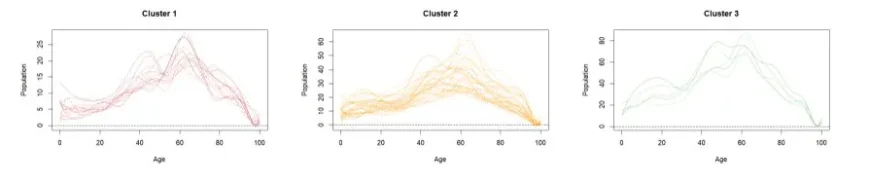

Fig. 3.18. Agrupamiento de las curvas normalizadas completas con una población de 2024

Se han trazado las curvas suavizadas de distribución de la población y se pueden realizar algunas observaciones preliminares. La mayoría de los municipios se clasifican en el conglomerado 3, lo que indica una estructura demográfica común en gran parte del conjunto de datos. Los municipios del conglomerado 4 presentan un perfil de edad más avanzado, con una mayor concentración de población de edad avanzada. El conglomerado 5 incluye municipios caracterizados por un pico pronunciado en los grupos de edad más jóvenes, lo que sugiere un crecimiento reciente o un grupo demográfico relativamente más joven. Por otro lado, los municipios del conglomerado 1 parecen tener una población distribuida de forma más uniforme entre los grupos de edad.

Sin embargo, a pesar de estos conocimientos iniciales, la visualización general de la agrupación dificulta la interpretación clara de las características demográficas distintivas de cada conglomerado. Para obtener una comprensión más clara, analizamos cada conglomerado individualmente, utilizando gráficos separados para las curvas suavizadas y un mapeo geográfico de la pertenencia a los conglomerados. Este enfoque dual mejorará la interpretabilidad y revelará posibles patrones espaciales subyacentes a las estructuras demográficas.

Figura 3.19. Patrones separados para cada conglomerado generado para la población de 2024.

Fig. 3.20. Geographical distribution of clusters based on 2024 population distribution compared

to prior ad-hoc grouping

Al comparar las distribuciones de los grupos predefinidos y de k-medias en el espacio geográfico, se observa que, para los grupos predefinidos uno y dos, la mayoría de los municipios de la provincia también se incluyen en los mismos grupos en el procedimiento de k-medias. Estos grupos corresponden a pueblos pequeños y rurales. Las áreas metropolitanas de León y Ponferrada se ubican en los grupos quinto y cuarto de la distribución predefinida, y en los grupos segundo y quinto de la distribución de k-medias, lo que indica que la distribución de la población en la pirámide poblacional está claramente relacionada con el tamaño del municipio. En esta etapa, las curvas aparecen más definidas y la distribución geográfica que se muestra en el mapa revela patrones espaciales distintivos. Por lo tanto, ahora se puede realizar un comentario detallado y una comparación de los clústeres identificados para comprender mejor sus características demográficas y tendencias regionales.

- Clúster 1: Los municipios de este clúster presentan un aumento gradual y uniforme de la población desde el nacimiento hasta aproximadamente los 40 años, partiendo de valores cercanos a cero en los grupos de edad más jóvenes. Este patrón indica un número muy bajo de nacimientos y un bajo número de personas en edades jóvenes. La población alcanza su punto máximo alrededor de los 60 años, lo que refleja claramente una estructura demográfica en proceso de envejecimiento. Cabe destacar que, después del pico demográfico, la disminución de la población es relativamente lenta, con valores que disminuyen gradualmente hacia los 100 años. Como se muestra en el mapa, estos municipios son generalmente pequeñas localidades ubicadas en zonas rurales. Esto coincide con el patrón demográfico observado, caracterizado por una población predominantemente anciana y una notable ausencia de nacimientos.

- Clúster 2: En este clúster, los valores normalizados para los grupos de edad más jóvenes oscilan entre 0,1 y 0,4, lo que indica una presencia relativamente mayor de nacimientos en comparación con el Clúster 1. Si bien la proporción de individuos jóvenes se mantiene por debajo de la del grupo de edad pico, sigue siendo notable. Las curvas de población muestran una tendencia ascendente constante hasta alrededor de los 30 años, seguida de un aumento más pronunciado entre los 30 y los 55-60 años, donde suele alcanzarse el pico. Después de este punto, las curvas muestran un descenso gradual y esperado hacia edades más avanzadas, reflejando el patrón observado en el Clúster 1. En este caso, los municipios corresponden a áreas urbanas o, al menos, a localidades relativamente pobladas que presentan un patrón de envejecimiento poblacional. Esto se explica por la tendencia de los jóvenes a residir en áreas metropolitanas que rodean las ciudades, principalmente debido a factores económicos como el menor costo de la vivienda. La distribución por edad en estos municipios es más equilibrada en comparación con las localidades rurales, ya que el mayor tamaño de la población reduce la frecuencia de valores cero en los datos, y la presencia de oportunidades de empleo favorece la retención de residentes más jóvenes, no solo de jubilados. Este grupo incluye ciudades como León y Ponferrada, así como otros municipios destacados, como Astorga, La Bañeza, Villablino, Sahagún, Valderas, Bembibre, Sariegos, Fabero, La Robla, Onzonilla, etc.

En general, se trata de municipios relativamente grandes que, a pesar de su tamaño, presentan una tendencia demográfica de descenso gradual.

Una característica importante de este conglomerado es la fuerte convergencia de las curvas en edades avanzadas, lo que sugiere una proporción consistente de personas mayores en todos los municipios. Además, los valores normalizados para casi todos los grupos de edad hasta los 95 años se mantienen por encima de 0,2, lo que indica una distribución relativamente homogénea de la población entre generaciones, en lugar de una marcada concentración en una cohorte de edad específica. - Clúster 3: Este conglomerado comprende la mayoría de los municipios de la provincia.

La distribución de la población en este grupo muestra un patrón similar al observado en el Conglomerado 1, pero con una concentración más pronunciada en torno a la edad modal, típicamente cerca de los 60 años, una generación notable en términos de número de individuos. Esto indica un envejecimiento de la población más definido. La población está distribuida de forma menos uniforme entre los grupos de edad, lo que pone de relieve el desequilibrio demográfico.

Geográficamente, los municipios del Conglomerado 3 se extienden por todas las zonas rurales de la provincia, desde El Bierzo y La Cabrera hasta las regiones montañosas y las llanuras agrícolas del sur. Esta amplia distribución espacial confirma que el Clúster 3 es el patrón demográfico más representativo en las zonas rurales de la provincia. La mayoría de estos municipios pertenecen a los Grupos 1 y 2 (aquellos con menos de 1.000 habitantes), ya definidos, lo que refuerza el perfil rural y de envejecimiento de este clúster. - Clúster 4: Este clúster incluye un número relativamente pequeño de municipios, tan solo 17 en total. El patrón demográfico comparte similitudes con los Clústeres 1 y 3, especialmente en el número limitado de personas en los grupos de edad más jóvenes, lo que refleja unas tasas de natalidad muy bajas. Sin embargo, el Clúster 4 destaca por su tendencia al envejecimiento aún más pronunciada. La proporción de personas menores de 30 años es notablemente menor que en los demás clústeres, y la curva de distribución por edad presenta una pendiente plana en los primeros años. Las cifras de población en los grupos de edad de 45 a 75 años se mantienen relativamente estables, pero en muchos casos, la moda se desplaza a entre 75 y 85 años, lo que indica la estructura de población más envejecida de todos los clústeres. Estos municipios muestran claros signos de un grave declive demográfico. Geográficamente, la mayoría se concentran en la zona sur de la provincia, con algunos casos adicionales localizados en El Bierzo y a lo largo del río Órbigo.

- Clúster 5: Este último clúster presenta un patrón demográfico claramente diferenciado. Al igual que en el Clúster 2, se observan nacimientos recientes, con proporciones entre 0.1 y 0.4. Sin embargo, a diferencia de los demás conglomerados, las curvas aquí presentan una marcada estructura bimodal. Un primer máximo local aparece durante la adolescencia (aproximadamente entre los 10 y los 15 años), seguido de un mínimo local alrededor de los 30 años. El máximo absoluto se produce antes que en los otros conglomerados, alrededor de los 45 y los 50 años, lo que sugiere que la población de estos municipios es comparativamente más joven. A partir de ese momento, la curva desciende gradualmente hacia cero, aunque este descenso es más gradual que en otros conglomerados, debido al rango de edad más amplio, entre los 45 y los 100 años (en comparación con un descenso que comienza a partir de los 60 u 80 años). Todas las curvas convergen finalmente hacia cero cerca de los 98 y los 100 años.

En el mapa, este grupo comprende solo 15 municipios. La mayoría de ellos se encuentran en el área metropolitana que rodea a León. Otros, como Mansilla de las Mulas, también se encuentran dentro del área de influencia de León debido a sus sólidas conexiones de infraestructuras con la capital. Tres municipios se ubican cerca de Ponferrada, siguiendo un patrón urbano similar al de los alrededores de León. También hay algunas excepciones, como San Justo de la Vega (cerca de Astorga) y Villaquejida, en el extremo sur. Valencia de Don Juan también forma parte de este grupo y destaca como un claro ejemplo de planificación económica, industrial y demográfica exitosa. Estos resultados son consistentes con la expansión de los municipios metropolitanos que tuvo lugar hace unos 20 años, cuando muchos jóvenes adultos compraron viviendas en las afueras de León y Ponferrada. El segundo modo observado entre los 10 y los 15 años probablemente corresponde a sus hijos, lo que refuerza esta interpretación.

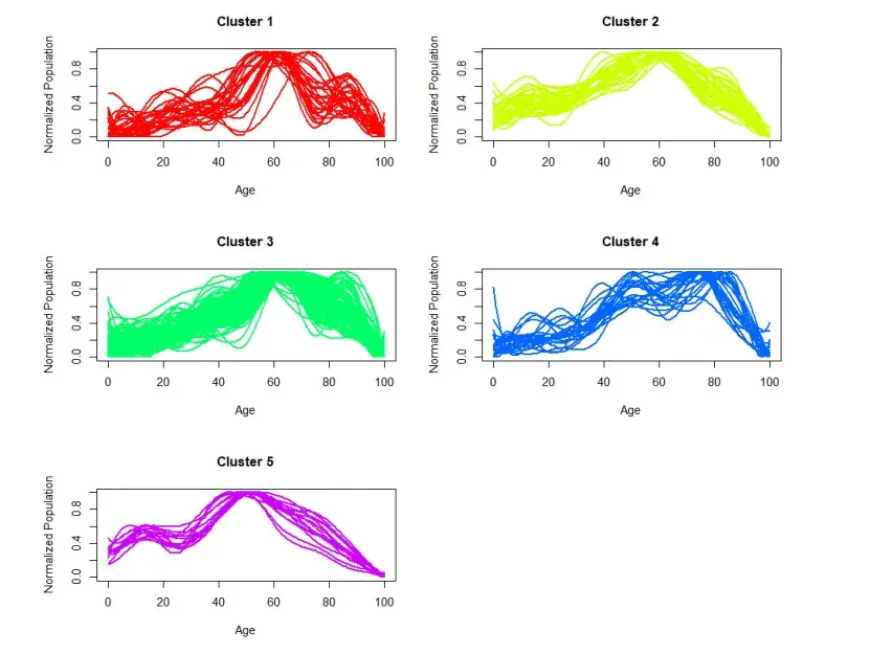

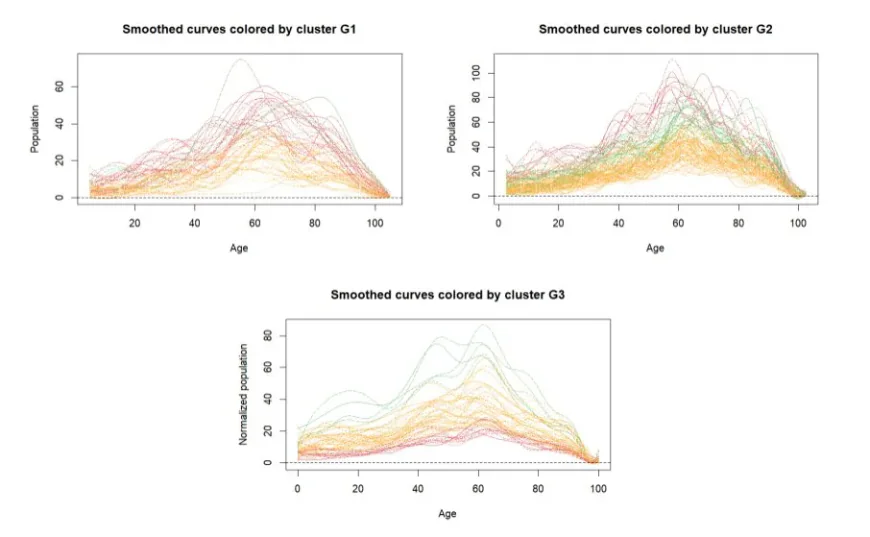

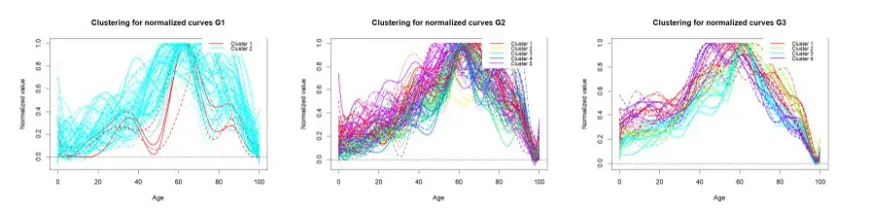

3.5.2. Agrupamiento por grupos

Para complementar el análisis de agrupamiento general, se realizó un procedimiento de agrupamiento adicional dentro de cada uno de los tres primeros grupos de población previamente definidos. Esto sigue el mismo razonamiento utilizado en la fase de detección de valores atípicos, donde solo se consideraron los tres primeros grupos debido al tamaño muestral limitado de los Grupos 4 y 5.

En este caso, el agrupamiento se realizó utilizando tres conglomerados por grupo. A diferencia del enfoque de agrupamiento anterior, no se aplicó normalización ni transformación a los datos.

Esta decisión se justifica por la relativa homogeneidad del tamaño total de la población dentro de cada grupo, lo que reduce el efecto distorsionador de las diferencias de magnitud. Además, el uso del número de habitantes suavizado por edad (para el año 2024) ofrece una perspectiva analítica diferente, centrándose más directamente en las estructuras demográficas absolutas que en las proporciones normalizadas. Como veremos, esta opción no es la mejor, por lo que se utilizan la normalización y el criterio de silueta para optimizar el análisis.

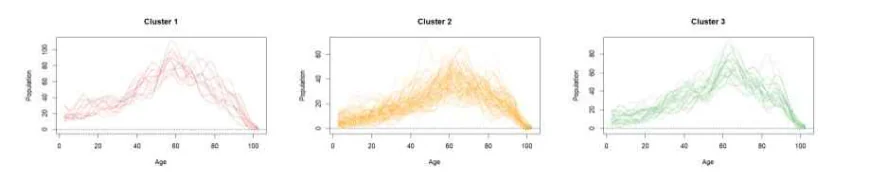

Fig. 3.21. Agrupamiento dentro de cada grupo

Dado que la agrupación en este caso se basa en el número absoluto de individuos por grupo de edad (sin normalización), la capacidad interpretativa es algo limitada, especialmente en municipios pequeños con distribuciones de población bajas e irregulares. Sin embargo, aún se pueden observar algunos patrones.

Fig. 3.22. Clústeres del grupo 1

En el primer grupo, el conglomerado 1 incluye los municipios con mayor población total. Los tres conglomerados presentan una estructura similar en los primeros años de vida (de 0 a 22 años), con valores de población que oscilan entre 0 y 20 individuos. A partir de este punto, el conglomerado 1 muestra un aumento más pronunciado, alcanzando su pico alrededor de los 60-65 años, representando claramente los municipios más poblados del grupo.

El conglomerado 2, aunque más heterogéneo, suele presentar un crecimiento menos progresivo, con la mayoría de sus municipios alcanzando su pico ligeramente antes, entre los 55 y los 60 años. Esto indica un patrón de envejecimiento algo más joven en comparación con el conglomerado 1.

El conglomerado 3, el más pequeño en cuanto a número de municipios, muestra una distribución más plana. La población máxima se distribuye en un rango de edad más amplio, aproximadamente entre los 45 y los 80 años, lo que sugiere una distribución por edad más uniforme entre la población de mediana edad y la tercera edad, pero con menos individuos jóvenes.

Fig. 3.23. Clústeres del grupo 2

En este caso, la agrupación se realiza según la posición relativa de las curvas de población suavizadas. En este caso, la agrupación no revela información útil, ya que solo toma la posición de la curva. Esto es aún más evidente en el grupo 3. Existe una clara división entre municipios según el número de individuos en cada grupo de edad.

Fig. 3.24. Clústeres del grupo 3

El patrón general refleja una distribución asimétrica entre los tres clústeres. Los municipios más grandes, agrupados en el clúster 3, son pocos y están claramente separados de la parte más densa de las curvas. El clúster 1, que incluye los municipios más pequeños, prácticamente se puede resumir en una sola línea debido a su tendencia similar, tanto en estructura como en términos absolutos, y se encuentra cerca de la parte más densa del gráfico. El clúster 2, que contiene la mayoría de los municipios, se ubica entre los clústeres 1 y 3.

Para mejorar el análisis, como se mencionó anteriormente, se realiza la normalización. También se corrige la decisión arbitraria de crear 3 grupos, y el número de grupos se basa en la maximización del criterio de silueta.

Fig. 3.25. Método de agrupamiento para cada grupo con normalización y basado en la silueta.

Como se puede observar, los conglomerados dentro de cada grupo no muestran un patrón claramente diferenciado. En el grupo uno, solo los municipios del conglomerado 1 presentan un mínimo de alrededor de 45 años, lo cual no se observa en el otro conglomerado. En el grupo dos, los conglomerados siguen en gran medida el mismo patrón. En el grupo tres, los conglomerados 2 y 3, en particular este último, muestran un máximo retardado, lo que indica una población joven comparativamente menor, a la vez que mantienen un número similar de personas mayores que los demás conglomerados.

4. CONCLUSIONES

La situación demográfica de la provincia es claramente negativa. El crecimiento poblacional es profundamente negativo, tanto en términos relativos como absolutos. Las únicas zonas con un rendimiento ligeramente mejor son la región metropolitana de León y partes de Ponferrada. Una notable excepción se da en Valencia de Don Juan, situada al sur.

Esto podría explicarse en parte por los movimientos naturales de población; la expansión urbana podría estar contribuyendo a un ligero crecimiento en los pueblos cercanos a las ciudades, incluso mientras que León y Ponferrada también están experimentando un declive. Sin embargo, el caso de Valencia de Don Juan puede servir de modelo para revertir la despoblación rural. Como centro rural y principal ciudad de su territorio, muestra un comportamiento demográfico comparativamente sólido. Las políticas centradas en los jóvenes y la industria local podrían estar impulsando este éxito. Si bien no es realista esperar que todos los pueblos pequeños se recuperen, el desarrollo de centros regionales clave, capaces de atraer empleos y fomentar el desarrollo económico y social, podría tener un efecto dominó positivo en las zonas circundantes. Entonces, como se puede observar en la población total de la provincia, existen perspectivas claras:

la reducción y el envejecimiento poblacional son evidentes, así como la reducción en el número de nacimientos. Estos resultados requieren una solución clara mediante políticas demográficas sólidas.

Según el análisis descriptivo en cada nivel de profundidad, las aldeas del primer grupo

están condenadas a desaparecer. Si bien, en términos estadísticos, la reducción, especialmente entre las mujeres, entre 2003 y 2024 no es significativa, la tendencia en estas aldeas es consistentemente negativa. Para el segundo grupo, se observa un claro patrón de envejecimiento poblacional,

junto con la desaparición de la cohorte más grande de 2003 debido al paso del tiempo. El

comportamiento es similar al del primer grupo, lo que indica que estos municipios pertenecen a las mismas zonas rurales. Sin embargo, difieren en cuanto al tamaño de la población. Si bien enfrentan los mismos desafíos demográficos, al menos a corto plazo, las aldeas del segundo grupo no corren riesgo de desaparecer. En el tercer grupo, se realiza el suavizado. La mencionada pirámide invertida plantea serios desafíos para el relevo generacional y la vitalidad económica a largo plazo del municipio.

Este patrón de envejecimiento también presenta desafíos significativos, como la necesidad de mejorar los servicios sanitarios y el apoyo a las personas mayores dependientes, así como la falta de dinamismo económico debido a la alta proporción de jubilados.

La curva más profunda del cuarto grupo corresponde a Valencia de Don Juan, mencionado anteriormente como ejemplo de políticas bien implementadas. Como se muestra, es uno de los pocos municipios donde la población ha aumentado en la mayoría de los grupos de edad. La presencia de familias, nacimientos, jóvenes y empleo refleja una tendencia demográfica relativamente positiva.

Finalmente, el análisis de León y Ponferrada revela una conclusión clara: el declive demográfico en las zonas rurales tiene un impacto directo tanto en la capital provincial como en Ponferrada, ya que sirven como centros neurálgicos y puntos de referencia para los servicios de toda la provincia.

Por lo tanto, mantener una relación equilibrada entre las zonas urbanas y rurales es esencial para preservar el equilibrio territorial y demográfico.

En la detección de valores atípicos para el primer grupo, San Millán de los Caballeros muestra un patrón demográfico claramente diferenciado. Aunque tiene menos habitantes, su población está distribuida de forma más uniforme entre los grupos de edad e incluye una proporción relativamente mayor de individuos más jóvenes. También se realizó para los grupos 2 y 3, pero los resultados no revelaron ningún patrón particularmente destacable, excepto en el caso de Fabero.

Cabe destacar que, según el diagrama de valores atípicos y el diagrama de caja funcional, no se detectan valores atípicos en el primer grupo. Este resultado no concuerda con los hallazgos del método anterior. La conclusión es que el método anterior es más sensible y considera otros tipos de distancias. Aunque es difícil determinarlo definitivamente, en mi opinión, la mayoría de las curvas podrían no ser valores atípicos reales; sin embargo, San Millán de los Caballeros destaca claramente en comparación con el resto y debería considerarse razonablemente un valor atípico.

Los demás valores atípicos identificados por el primer método en el grupo 2 no aparecen en el diagrama de valores atípicos. Esto probablemente se deba a que el diagrama de valores atípicos está diseñado específicamente para detectar valores atípicos de forma en lugar de valores atípicos de magnitud, y estos últimos no parecen serlo. Al comparar los gráficos de las curvas, Molinaseca destaca claramente como un valor atípico de forma. Esto podría explicarse por su proximidad a Ponferrada, que podría funcionar como área metropolitana y atraer a una población más joven.